|

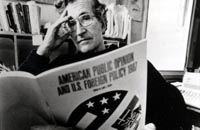

マニュファクチャリング・コンセント:ノーム・チョムスキーとメディア Manufacturing Consent: Noam Chomsky and the Media(監督:マーク・アクバー、ピーター・ウィントニック/カナダ/1992/16ミリ/165分) 2001年9月11日の世界貿易センターでのテロ後、「アメリカこそ代表的なテロ国家である」として政府による報復活動を批判した発言が記憶に新しいノーム・チョムスキー。言語学者にして革新的な哲学者、政治学者である彼の批評活動を通して、メディアによる支配や欺瞞について実例を挙げていくと同時に、諸国を旅しながら「知性による自己防衛」を訴える姿をとらえていく。 |

|

A2 A2(監督:森達也/日本/2001/ビデオ/131分) 1999年9月、オウム(現名:アレフ)を取材した前作『A』からほぼ2年ぶりに、森達也監督は再びカメラを手に取った。この作品に写し出される世界は、多くの日本人が認識している世界とは、あまりにも食い違っている。信者、移転先の地域住民、警察、右翼、マスコミ・・・それぞれの間に築き上げられる奇妙な共有空間。テレビでは伝えきれない「民衆の敵=オウム」をめぐる、日本社会のもうひとつの姿を浮かび上がらせる作品。 |

|

百代の過客 The Eternal Traveller(監督:原將人/日本/1995/16ミリ/219分) 「20世紀ノスタルジア」で知られる原將人監督が、息子とともに「奥の細道」をなぞらえながら旅する日記映画。仙台の商店街の風景なども撮しながら、松尾芭蕉と弟子の旅が、この映画では監督(父)と息子という親子の親密さがにじみ出る映像として描かれている。監督自身が「私映画」とよぶこの作品は、いわゆる個人映画のリアリティによってドキュメンタリー映画の境界を撹拌する試みである。 |

|

ペーパーヘッズ Paper Heads(監督:ドゥシャン・ハナック/スロヴァキア/1996/35ミリ/96分) 公式記録、信頼できる証言、メーデー事件の演出などを効果的に配し、市民と権力の関係を多角的に浮き彫りにして、激動の時代をくぐり抜けたチェコスロバキアを斬新な視点でとらえた作品は、歴史的事実と現状を織りまぜることで独特の詩情も生み出している。人間存在を深く広く追究し社会と個人の歴史を描くことで、今もって変化し続ける"時代"についての証言と考えられるだろう。山形国際ドキュメンタリー映画祭'97優秀賞 |

|

ルート1 Route One / USA(監督:ロバート・クレーマー/フランス/1989/35ミリ/240分) 10年ぶりにアメリカに戻ったロバート・クレイマー監督と友人が、ルート1 (国道1号線)を旅するロード・ムーヴィー。65時間に渡り回したフィルムを4時間にまとめている。内容は重厚だが、どことなく軽快な雰囲気を併せ持っていて、閑散とした風景のなかで出会う人々が、アメリカの象徴なのか、実在する人物そのものなのか見分けはつかない。山形国際ドキュメンタリー映画祭'89最優秀賞 |

|

死神博士の栄光と没落 Mr.Death: The Rise and Fall of Fred A.Leuchter,Jr(監督:エロール・モリス/アメリカ/1999/35ミリ/91分) 第二次世界大戦でのユダヤ人虐殺(ホロコースト)の存在を否定する人々に読まれた「600万人は本当に死んだのか?」の著者が、ナチスによるガス室の「疑わしい」使用実態について調査を依頼した。その相手が電気椅子や絞首台を設計・改良している自称処刑工学者フレッド・ロイヒターである。彼はアウシュビッツに赴き調査を行い、その結果はホロコーストはでっち上げられたものであるという主張の証拠として利用された。 |

|

さらばUSSR Last Farewell USSR(監督:アレクサンドル・ロドニャンスキー/ウクライナ/1994/35ミリ/60分) ペレストロイカから5年半、1991年12月ソ連邦は解体した。同時に東ドイツに駐留する兵士達も解体され、故郷に帰るか新たな戦場に赴くかの選択を迫られていた。1929年の映画『帝国の破片』やニューズリールを挟み、ソ連の誕生から崩壊までを描きながら、それぞれの時代の人々へインタビューを試み、ペレストロイカで湧き上がった希望が失望に変ったことをあぶり出す。山形国際ドキュメンタリー映画祭'95FIPRESCI賞 |

|

イマジニング・インディアン Imagining Indians(監督:ヴィクター・マサエスヴァ/アメリカ/1992/16ミリ/79分) 今日「インディアン」という言葉は「ネイティブ・アメリカン」におきかえられているが、彼らにかぶせられた「先住民神話」は現代において常に市場経済のなかに組み込まれてきた。民族の誇りとして守られるべきなのか、資本として活用されるべきなのか、古来からの伝統的なオブジェや儀式が現実にはその聖なる意味を失い、商品と化していくときに起こるさまざまな問題に焦点をあてた作品。 |

|

阿賀に生きる Living on the River Agano(監督:佐藤真/日本/1992/16ミリ/115分) 新潟水俣病で知られた阿賀野川のほとりに住む人々の生活を、佐藤真監督をはじめとする7人のスタッフが共に暮らしながら描きだした作品。農業や漁業を営みながら川とともに生きてきた人々の厳しくも温かい生活をみつめながら、自然を壊してきたものの残酷さを静かに訴えかける。山形国際ドキュメンタリー映画祭'93優秀賞 |

|

鳥のように−ラ・ドゥヴィニエール La Deviniere(監督:ブノワ・デルヴォー/ベルギー/2000/35ミリ/90分) 1976年、精神療法院のラ・ドゥヴィニエールは、不治の病と言われ他の病院から見放された19人の子どもたちに門戸を開いた。彼らを受け入れることは精神医学のの常識、教育の限度を超えているようにみえた。ラ・ドゥヴィニエールは、子どもたちを格子や手錠や薬から解放し、人間として当たり前の尊厳を持たせることに成功した。20年以上の時がたち、カメラは大人になった彼らの日常を再び見つめる。 |