「逆シミュレーション音楽の定義」に基づいて制作される、曲の規則に関する投稿紹介ページです

| 「俺」規則 解体新書?? |

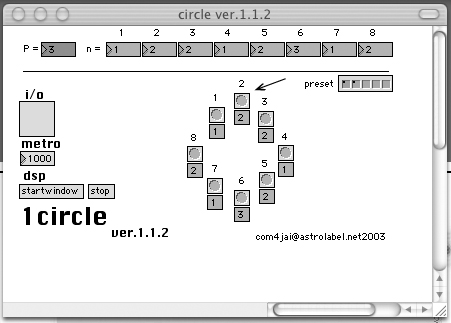

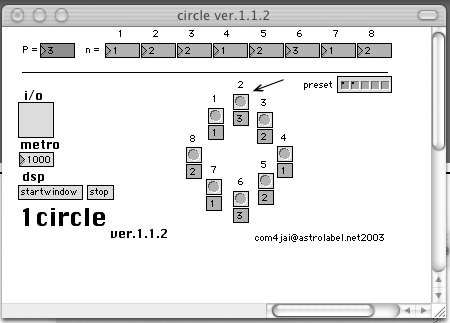

まず、難しく、数学的に言うと、この「規則」は以下の数式で示せます。 3-(n1 + n2)%3 (n1,n2 =1,2,3 ) この時のnはパターンと呼ぶこととします。 n1,n2はこの規則に関係しあう「プレーヤー」の「その時」の「パターン」です。 と、これでは解らないので、もっと、かいつまんで定義したいと思います。 ●「規則」の定義 まず、2人以上のグループで演じることとします。 そしてその演ずる人を「プレーヤー」と、呼ぶこととします。 (これはサブパッチ"player unit"にあたります。) 「プレーヤー」は始まる前に最初に演ずる「パターン」(パッチにおいては1,2,3の整数に当たる)を決定します。これを初期値とします。 この「パターン」を変えていくのが「規則」です。 それはある任意のプレーヤーの直前に演じたパターン番号と、 演奏順が一人前のプレーヤーが演じた番号をのぞいた番号が次の自分の演じる番号となる。 例えば、自分がパターン1を演じたとして次の順番のくる一人前のひとが2を演じたら、パターン3を演じなくてはならない。 といったところは「デイリー」においても書き込んだのですが、これは「非常にわかりにくい!」ということで、「またりさま」の解釈を採用いたしまして、より実際的なパッチでもって説明いたしたいと思います。以下の fig.1, fig.2を中心に説明します。   ○ところで、なぜ、「またりさま」の解釈を採用したかと言いますと、7月の下旬にワークショップ プレゼンテーションに参加した方は、「またりさま」を実際に体験しましたと思います。 そこで、同じ解釈のもと、「またりさま」の「規則」との違いを体験しようってことです。 ●この「規則」の「由来」 最後にこの「規則」がどんな経緯で生み出されたかということを少し。 この「規則」はこのワークショップのために新たに考え出したものではありません。 実はワークショップ以前から行っているプロジェクトの中で、必要に迫られていろいろと考えていたもののひとつで、実際にこの「規則」が組み込まれ、活用されています。 キーワードは「意志を持った乱数」です。 ●この「規則」の今後 これからどう言ったことをしていかなくてはならないかといったら、まず、この「規則」を検証していかなくてはなりません。 €何名でおこなうか いかなる解釈を採用するか ¡どういった初期値がおもしろい展開をもたらすのか、 などを検証、絞り込みしていかなくてはなりません。そのためには少なくとも、 €何名で行うかを決定し、その人数のもと、パッ チを使用して、検証しなくてはなりません。 また、新たなる「規則」の提案ということを考えると、やはり、検証班なる部隊を結成すべきかと思います。 |

|---|