2023

03 02

メディアテーク開館

仙台市民図書館開館

インタビュー 2025年08月19日更新

【結婚の定義インタビュー・その3】結婚は「当たり前」じゃないから

語り手 小野寺 真(おのでら しん)

1977年生まれ 宮城県仙台市出身・在住

インタビュー実施日 2025年4月17日

聞き手 MEME

ひとつ年下の妻とはバスケットボールを通じて知り合いました。妻が所属していた大学のバスケットボール部に、私がコーチとして行っていたんです。告白は彼女の方からでした。私も、私にないまっすぐで天真爛漫な魅力を持つ彼女に惹かれていき、付き合うことになりました。

でも、それからずっと順調に付き合ってきたわけではなく、実は数年後に一度振られています。

理由は私が、自分の性別のことで悩み、後ろ向きに生きていたからでした。

私は女性として生まれましたが、小さいころからずっと、自分のことを男性だと思っていました。でも当時は、性同一性障害―今は性別不合と呼ばれるようになっていますが―とかトランスジェンダーとか、そんな言葉は聞いたこともなくて。自分の存在を否定され、自信が持てず、未来をイメージできませんでした。女性扱いされるのが嫌で仕事を転々としたり、差別的なことを言われ、傷ついては死を考えたこともありました。

彼女ともきちんと向き合わずに「どうせ俺なんてダメな人間だ、生まれてこなければ良かったんだ」なんて思っては、マイナス思考で後ろ向きなことばかり無意識に口にしていて。とうとう彼女に「人のせいにばっかりして、いつまで悲劇のヒロインでいるの?」って言われて、振られてしまったんです。

今にして思えば、彼女も辛かったんでしょうね。誰にも言えない関係で、彼女も嘘をついて私と付き合っていましたから。まわりから「彼氏いないの?」と聞かれたら、名前も性格もすべて嘘の架空の彼氏をつくって、話を合わせたりしていたんです。そして、そんなことをしているうちに、同年代の友人たちが結婚、出産し始める時期になって、焦りや不安もあったんだと思います。

彼女に振られたショックの中で、私ははじめて、自分が自分の人生について、未来について、真剣に考えたことがなかったのに気づきました。「どうせ何をやっても女性として扱われるんだ」と思ってばかりで、夢や希望を描けなかった。どうせ死ぬなら、自分が将来どう生きていきたいのか、一度ちゃんと考えてみよう。そして行動してみよう。そう思ったんです。

最初の行動は、家族や友人へのカミングアウトでした。正直、当たって砕けろみたいな気持ちだったのですが、子供のころから男っぽかったし、みんな、なんとなく察してはいたみたいでしたね。「性別関係なくあなたはあなたでしょ」って言ってもらえました。一番嬉しかったのは、「話してくれてありがとうね」と言われたことです。ずっと、こんなこと話したら嫌われて、みんな離れていくと思っていましたから。歳を重ねた今になって思うと、一番自分を偏見の目で見ていたのは自分だったのかもしれません。勇気をもらい一歩踏み出せるようになって、景色も一変しました。もともとプラス思考な彼女に引っ張られるように、私のマイナス思考がプラス思考に変わったんだと思います。

そして、そのカミングアウトがきっかけになり、別れた彼女とひさしぶりに話をする機会が訪れました。

そのころ、彼女も彼女なりに、いろいろ悩んでいたんです。まわりの友人たちみたいに、男性と結婚して子供を産む将来もあるんじゃないか、とか。苦しかったと思います。

なかなか未来を描けないふたりでしたが、でも、やっぱり一緒にいたい。おたがいそう思ったんです。振られて1年後によりを戻すことになりました。

そして仕事も心機一転、新しい理容室に入店して修行に励むことになりました。

実家が理容室だった関係で理容師免許を取っていたのですが、女性として扱われると身が入らず、長続きしなくて。でも、このタイミングで真剣に向き合ってみることにしたんです。早く一人前になりたくて、彼女との未来を描きたくて頑張りました。

そこで出会った理容の師匠との出会いも大きかったですね。私の人生を変えてくれました。カミングアウトのあと、男性として働きたいと思った私は、面接で男性として雇って欲しいと伝えたんです。でも師匠は、性別のことばかり気にする私に「性別も大切だけど、まずは人として、理容師として成長するのが大切じゃないか?」って言ってくれて。師匠の友人であるゲイやレズビアンの方々も、そうやって生きていくすべを自ら築いていると教えてくれました。

よりを戻したばかりのころ、彼女との養子縁組を検討したことがあります。

戸籍上は女性同士だったので、法律婚はできません。代わりに養子縁組で法律上の家族になるという方法を、どこかで聞いたことがあって。そうすれば相続などがスムーズにできるようになるし、ふたりの繋がりが、親子という関係とはいえ明確になるので安心だなと思って、まずは私ひとりで区役所に相談しに行ってみることにしました。

そうしたら窓口の人に「どのような養子縁組ですか?」って聞かれて。ケースによって必要書類などが違ってくるみたいなんですね。でも私はそんなことも知らなかったからびっくりしてしまって。ここでもカミングアウトしなきゃならないのかと、下を向いたまま黙り込んでしまいました。

すると、そんな私に、窓口の人がそっと、紙とペンを差し出してくれたんです。それに事情を書いて渡しました。自分は性同一性障害であること。戸籍上同性のパートナーと家族になるために養子縁組を検討していること。窓口の人は余計なことは何も言わず察してくれて、書類を持ってきて説明をしてくれました。「何かあったら相談してくださいね」とも言ってくれて、感謝で涙があふれました。とても安心しましたし、本当にありがたかったです。

でも結局、養子縁組をすることはありませんでした。まだ心の準備ができていなかったというのもありますが、何より私がまだ見習い理容師で、稼ぎもろくになかったので。私は形式的なことにばかり目を向けて焦っていたようなところがありましたが、彼女は、自分たちが人と違う不安定な関係だからこそ、まずはおたがいしっかりと自立することが重要だと考えていました。「今はまだそういうことをするような状況じゃないんじゃない?」って言われて。たしかに、彼女はバリバリ働いてしっかり貯金もしていたのに、私はずっとフラフラしていて貯金もなかったですし、当時はデートでも彼女に奢ってもらいっぱなしでしたからね。早く彼女に恩返ししなきゃと思って、仕事に精を出す日々が続きました。

ちなみに、一度養子縁組をすると、離縁したとしても相手ともう一生結婚できなくなってしまうということは、あとになってから知りました。なので結果的には、養子縁組をしなかったそのときの選択は間違っていなかったということになりますね。

一緒に暮らすようになったきっかけは東日本大震災です。自宅が被災して住めなくなってしまって。だったら新しく家を建てて、一緒に住もうという話になりました。

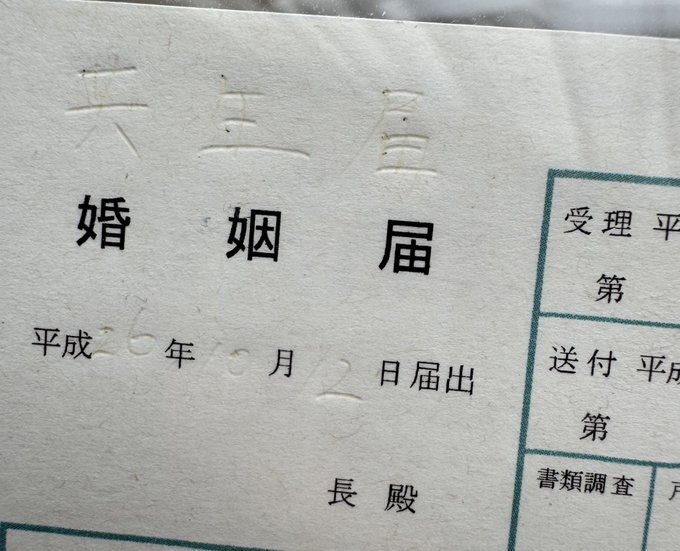

一緒に住むって決めたとき、自分たちの気持ちを示すものが欲しいなと思って、つくったのがオリジナルの「共生届」です。これからも共に生きていきましょう、という思いを込めて、婚姻届の様式を手直ししてつくりました。証人の欄には友人夫婦にサインしてもらって、それを額に入れて、新居に飾っていました。もちろん公的なものではありませんが、戸籍上女性同士で法律婚はできないし、せめてふたりの約束をかたちにしておきたいと思ったんですよね。

そうこうしているうちに、時代はどんどん変わっていきました。2004年に「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」が施行され、一定の要件を満たせば戸籍上の性別を変更することができるようになり、性別適合手術も、日本国内でも受けやすい環境が整っていきます。

彼女と暮らし始めて数年後、私も、性別適合手術を受け、戸籍上の性別を男性に変更することを決断しました。彼女は最初、私の身体への負担を心配して反対しましたが、私はやっぱり男性になりたかったので。いろいろと安心材料になるような資料をそろえて説得して、最終的には納得してもらいました。

戸籍上男女になることで、これまで無理だと思っていた法律婚ができるようになりました。妻は「棚からぼたもち」だとよく言っています。本当に、結婚できるようになるだなんて、ふたりともまったく思っていませんでしたからね。

婚姻届を出すかどうか、出す場合苗字はどちらが変えるのかなど、ふたりでいろいろ話し合い、妻が苗字を変えるかたちで婚姻届を出すことに決めました。「共生届」にサインしてくれた友人夫婦にまた証人になってもらって、ふたりのラッキーナンバーにちなんだ記念日に、婚姻届を区役所に提出しました。

婚姻届を出したあと、ささやかながら友人たちの協力のもと結婚式のようなパーティーも開催しました。妻は実は結婚式への憧れが強かったみたいで、法律婚ができることになってすぐに結婚情報誌を買ったりしていました。そんな妻の姿を見て、ああ、やっぱり言わなかっただけで、我慢していたことがたくさんあったんだろうな、と感じましたね。正直なところ、私は結婚式には関心がなかったのですが、妻の喜ぶ顔を見られたし、お世話になっている人たちに感謝の気持ちを伝えることができたので、やって良かったと思っています。会場の担当者の方が、私たちの事情を汲んで親身に対応してくれたのもありがたかったですね。

子供のころは、結婚とか結婚式なんて、向き合いたくない現実でしかありませんでした。

自分がお嫁さんになる、男性と結婚するだなんて、まったく考えられませんでしたし。

友人の結婚式に参列しても、お祝いごとで嬉しい反面、「自分はあっち側には行けないんだな」と、どこか冷めた目で見てしまっているところもありました。

ご祝儀も払うばっかりで、もらうことなんかできないんだなと思っていたのですが、そんな私もお祝いしてもらう側に立つことになったのだから、人生分からないものですね。

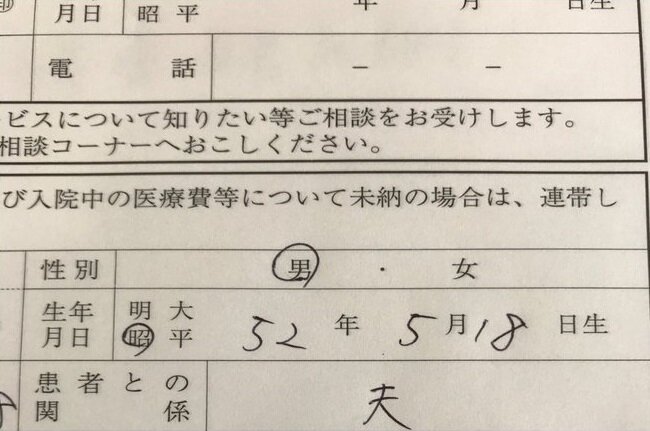

結婚したからといって、ふたりの日常生活に特段の変化はありません。もともと一緒に暮らしていましたしね。ただ、妻が病気になって入院したとき、夫として病状の説明を受けられたのはやっぱり安心感がありました。法律婚するってこういうことなんだなと思いましたね。

とはいえ、正直なところ、結婚することの法律的な意義を自分がちゃんと分かっているかというと、あまり分かっていないと思います。教わる機会もなかったですし。それより自分が意識してしまうのは、やっぱり世間体というか。「男たるもの結婚して一人前」みたいな古い価値観がどうしても、小さいころから刷り込まれてしまっているんですよね。頭では「結婚するもしないも個人の自由で、どっちが偉いなんてことはない」って分かっているんですけど。でも、たとえば差別的なことを言われたときなどに、「俺は結婚したんだぞ!これでどうだ文句ないだろう!」なんて言いたくなってしまう自分に気づくことがあって、自分で自分が怖いなと思います。

法律婚にはたしかに安心感がありますが、その安心感には危うさもあると、妻とはよく話します。していないときは、要するに赤の他人ですから、その分ふたりで足並みをそろえて、未来に向かって頑張っていこうという意識が強くなります。それが法律婚することで、気が緩んで未来を見失ってしまうこともあるのではないでしょうか。

特に私たちの場合、私が"元女性"であるという過去は一生ついて回ります。結婚して、一緒に暮らしていることは決して当たり前じゃないんだ、ということは、妻も私も常に意識していますね。何事にも感謝を忘れず、日々切磋琢磨しながらふたりの時間を過ごしています。

(写真提供:小野寺 真)

合成音声朗読バージョン(ニコニコ動画)

【結婚の定義インタビュー・その3】結婚は「当たり前」じゃないから【VOICEVOX Nemo 男1】

https://www.nicovideo.jp/watch/sm45384562