2023

03 02

メディアテーク開館

仙台市民図書館開館

報告 2025年09月23日更新

「ドキュメンタリーが開く世界」(10周年上映会)レポート

8月9日(土)・10日(日)に、当会の10周年企画である「ドキュメンタリーが開く世界~みやぎシネマクラドルの10年とこれから~」を開催しました。

■「ドキュメンタリーが開く世界」告知ページ

https://www.smt.jp/projects/cradle/2025/06/10th.html

会員の作り手が一堂に作品を上映し、この時代にドキュメンタリーを作ることの意味や映像を通してより良く生きるための方法を考えたいという思いから開催した本企画。事前に地元メディアのみなさまにご紹介いただいたこともあり、当日は多くの方にご来場いただきました。

以下、各プログラムの様子を写真とともに振り返りたいと思います。

<1日目>

■プログラムA オープニング上映『10年後のまなざし』

震災10年に当たり当会で制作したオムニバス映画『10年後のまなざし』を上映した本プログラムでは、上映前に司会の砂子啓子さんより開会の挨拶、代表の我妻和樹さんより会の立ち上げの経緯とオムニバス映画制作の経緯について説明を行い、上映後には参加した4人の監督による舞台挨拶を行いました。

舞台挨拶では、岩手を舞台に被災した義理の父を撮影した『冬歩き』の村上浩康さん、福島を舞台に原発事故の避難家族を撮影した『あいまいな喪失』の山田徹さん、宮城を舞台にボランティアの葛藤を撮影した『微力は無力ではない~ある災害ボランティアの記録』の我妻和樹さん、同じく宮城を舞台に仮設時期の共同作業の輝きを撮影した『海と石灰~仮設カフェをつくる~』の海子揮一さんの順に映画制作の経緯を語り、それぞれに作品に込めたメッセージを語りました。

来場者からは「被災した人の体験から生まれる言葉に重みがあることを思い知った」「震災のことを忘れていないと思っていても忘れている自分がいて、複雑な思いになった。日本中の人に観てもらいたい」「ハワイから来たがハワイの人たちも興味を持つと思う。是非向こうでも上映してほしい」などの声が寄せられました。それらを受けて、震災の継承をどう続けていくかといった課題も提起されました。

■プログラムB 新作上映『杳(はる)かなる』(バリアフリー上映)

本プログラムでは、長年障害や難病とともに生きる人びとの日常を描いてきた宍戸大裕さんの新作『杳かなる』(徐々に全身の筋肉や呼吸機能が失われていく難病・ALS当事者の葛藤や当事者同士の心の繋がり、周囲の人びととともに生に向かって歩む姿を3年半に亘って記録した作品)を上映し、上映後には佐藤そのみさんの進行のもと、宍戸さんと映画出演者の佐藤裕美さんによるトークが行われました。

トークでは、最初にそのみさんから「人生で何度か大変なことがある中で死がよぎったこともあるけどこの映画を観て考え方が変わった。人ってこういうふうに生きていくことができるんだという希望というか一つのアンサーと思う」という感想が寄せられたあと、宍戸さんから映画を作ることになった経緯、裕美さんから撮影中の心境の変化などが語られ、もう一人の主要な映画出演者であり、7月に亡くなった岡部宏生さんから二人が受け取ったものについても語られました。

また、難病当事者が死を選ぶことを「自己決定」といって後押しする社会の空気に対して宍戸監督や裕美さんが感じている思いについても語られ、来場者からは「これほど深く当事者の目線でいろんなメッセージを受け取れる作品は観たことがなく感動した」「出演者が私たちよりも生き生きしていると思えた。安楽死について良い・悪い、賛成・反対という議論があるが、それ以前に、生命や尊厳の問題と考えたら軽々しく言えない」などの声が寄せられました。そして最後に、裕美さんから「一緒に生きて参りましょう」、宍戸さんから「死にたいと思っても安心して戻ってこれる社会にしたい」というメッセージが届けられました。

■プログラムC 特集上映「市井の人びとを撮り続けて」

本プログラムでは、長年テレビでドキュメンタリーを作り続けてきた小原啓さんが近年自主制作した4つの作品『炭とダイヤモンド』『ブルーインパルスに魅せられた男 航空写真家 黒澤英介』『ブルーインパルスとともに大空へ 航空写真家 粒木友香里』『仙台最後の屋台 のれんを下ろす日』を上映。上映後には、村上浩康さんの進行のもと、小原さんのトークが行われました。

トークでは、小原さんがクラドルメンバーに触発されて自主制作でドキュメンタリーを作るようになった経緯、多くの人に観てもらえる一方で放送後は人目に触れず消えていってしまうテレビの限界や課題、その中で可能性を見出しているYouTubeというプラットフォームへの思いなどが語られました。そしてドキュメンタリー映画監督としての村上さんの視点から、小原さんの作品に通底するヒューマニズムや徹底したプロ意識について語られ、映画であろうとテレビであろうと変わらない対象との真摯な向き合い方について語られました。

来場者からは「対象の方々の仕事にかけるひたむきな思いと小原さんの視点が素晴らしい。こういった上映の機会を大事にしてほしい」「映像が美しくて本当に良かった。映画館で長い時間の作品を観てみたい」といった声が寄せられました。また、撮影した方々との現在も続く関係性を「この仕事を通じて得られた財産であり、これからも大事にしていきたい」と語る小原さんに対して、村上さんから「出演した人が少しでも幸せになるのが理想。おじいさんがのれんを下さなかったのはきっと撮られたからですよ」とドキュメンタリーの醍醐味が語られました。

■関連企画 映像サロン番外編「地方に映像コミュニティを作るということ」

1日目の最後には、会場をシアターからスタジオbに移し、スライドショーでこれまでの会の活動を振り返りながら、会に参加することの意義やドキュメンタリー映画の魅力、そしてこれから会をどのように発展させていきたいかなど参加者みんなが発言して語り合いました。

今回初めて参加した方は、シアターで観た映画の感想や作り手の思いを聞いて感じたこと、上映会に参加して感じたことなどを話してくれました。普段と同じように、車座になって話し、相手の話を聞くことで、映像サロンという場の役割を再確認することができました。

<2日目>

■プログラムD 特集上映「故郷と震災」

本プログラムでは、東日本大震災前から宮城県南三陸町波伝谷(はでんや)で漁村の暮らしを撮り続けた我妻和樹さん、原発事故に揺れる福島県新地町で漁業者たちの苦悩を撮り続けた山田徹さん、宮城県石巻市大川出身で震災による喪失を経験しながら映画を制作した佐藤そのみさんの3人が、それぞれに『波伝谷に生きる人びと』(ショートバージョン)、『新地町の漁師たち』(ダイジェスト版)、『あなたの瞳に話せたら』を上映し、上映後には海子揮一さんが聞き手となってトークを行いました。

トークでは、女川町の復興支援やアートイベントに関わってきた海子さんの視点も交えながら、それぞれにその土地で映画を作ることになった経緯や震災がもたらした自身への影響、二十代という自己形成期ならではの撮影における葛藤や土地の人びととの距離感、そして自分の作品が対象となった土地の人びとにどのように受け止められ、どのような影響を与えているのかなどについて語られました。

我妻さんからは「津波が無かったとしても消えていったであろう支え合いの暮らしがおそらく沿岸部全体にあった。それを記録することで今の社会に問いかけたかった」、山田さんからは「外部者として漁師さんたちのことを何も分からないままに映画を撮る中で一方的にもらっていた。映画ができてやっと返せた」、そのみさんからは「出演者たちもその後変化し、当時のことを忘れていく人も多いと思うけど、この映画を観ることで思い出したり、地元の人たちの心情の変化を知る手掛かりになったりするのではないか」といったことが語られ、来場者からは「お三方が未熟な状況で現場に入ったからこその現地の人たちの声、表情が裸のまま撮れていて貴重だった。映画の効果はすぐには見えないかもしれないが、確実に現地の人びとに影響を与えていると思う」といった声が寄せられました。

■プログラムE 新作上映『あなたのおみとり』

本プログラムでは、末期癌の父親が在宅介護で息を引き取る過程とそれを看取る母親の姿を、息子である村上浩康さんが記録した『あなたのおみとり』を上映し、上映後には村上さんによるトークが行われました。

トークでは、村上さんからお父さんにカメラを向けることになった経緯、撮影することではじめて知った高齢者家族の日常や訪問医療・訪問介護のお仕事の大切さ、そして撮影中のご両親とのエピソードなどが語られ、途中、会場に観に来ていた村上さんのお母さんも登壇することになりました。

お母さんは「10回以上この映画を観ていて普段は客観的に観ているのだけど、隣の人が泣いているのにつられて今回初めて涙を流して観た」とのこと。そして旦那さんの看取りに注いだ思いや旦那さんが亡くなってからの生活、これからやりたいことについてたくさん語ってくださいました。

在宅介護の現場で起きていることも身近な家族が死んでいく過程も知る機会がない今の社会の現状を踏まえた上で、「自分の映画と父の死が一つのサンプルになれば」と語る村上さん。参加者の中には自身の親の看取りに重ねて映画を観たという方もいて、生と死という重いテーマを扱いながら、温かな空気に包まれたトークになりました。また、村上さんからは、この映画が医療・介護業界関係者にどのように受け止められ、現在どのように活用されているかなども語られました。

■プログラムF 新作上映『山の上のアジール』

本プログラムでは、コロナで全国一斉休校となった2020年に、子どもたちを受け入れようと山間の古民家で始まった手作りの学校「かんぷうざわ学級」の取り組みを描いた『山の上のアジール』を初上映し、上映後には共同撮影者でもある宍戸大裕さんの進行のもと、学級の主宰者であり監督でもある海子揮一さんのトークが行われました。

トークでは、宍戸さんから「当時の考え方が二極化し、社会の分断が起きやすい状況の中で、普通の日常を守り抜こうとした作品」という感想が寄せられたあと、海子さんから学級を始めた経緯や日常の記録を映画化した経緯などが語られました。また、途中からは一緒に学級を作り上げた海子さんのパートナーの奈月さんも登壇し、クラスタ発生への懸念やいろんな立場の方に配慮しながら学級を運営した当時の苦労話などが語られました。さらに、映画に出演したご息女も登壇し、コロナ禍の失望と学級を通して出会った人たちとの貴重な時間について振り返りました。

来場者からは「映像も美しくて、自分が不安で不安で震えていたときにもとても豊かな時間がどこかであったんだなと思うと心にグッとくる映画だった」「コロナについては理不尽なことがいっぱいあったけどうやむやにされていることが多い。社会全体で検証できるものがほしい。その一つがこの映画と思った」などの感想が寄せられました。そして海子さんも「政府や学校を批判したいわけではない。それぞれに守りたいものがあった。それらは全て肯定したい」とした上で、「ようやくコロナを語れるようになってきた。上映を通して話し合いの機会にできたら」と語りました。

■シンポジウム「今、ドキュメンタリーを作る意味を考える」

本シンポジウムでは、2日間の上映の総括として、宮城教育大学教員の山内明美さんの進行のもと、今この時代にドキュメンタリーを作る意味やそれぞれが表現活動の中で大切にしていること、そして今後の抱負について一人一人言葉を紡ぎ出しました。

前半は、作り手が一人ずつ前に出て、山内さんが相手の作風や特徴を分析しながらその信念を聞き出し、後半で作り手全員が横に並び、山内さんの問題意識も重ねながらさらに議論を深めていきました。

それぞれの話からは、人と人が互いにより良く生きるための方法としてのドキュメンタリーの可能性や映像を通した対話の場の重要性が浮かび上がり、山内さんからも「世界がかなり危機的な状況にある中で、他者性と向き合うこと、足元の世界への多様なまなざしを持つこと、いろんな関わり合いの、関係性の深さをずっと見つめていくことはとても重要なこと」といったことが語られました。一方で、「すごく大事な宝がここに生まれているのに、これを活かす、大事に温めて育てていけるような土壌が仙台では弱い」と語った上で、「次の10年ではやはり、これまで監督さんたちががんばって続けてきた場づくりを、地元の人たちがいかに下支えして一緒に動いていけるかが重要。そうしないと戦争が起こるかもしれない。ここでお話ししているのはそれぐらい重要なこと」とも語ってくださいました。そして参加者からも、「こうして作り手の思いが聞けて贅沢な時間だった。クラドルが続くように願っている」などの声が寄せられました。

以上が全プログラムの簡単なご報告になります。

また、スタジオbでは期間中みやぎシネマクラドルの会員が制作した映像(岡部誠が制作したアニメーション2作品のループ上映、高砂市民センターでの「平日フェス」の記録映像、小原啓が制作した宮城の風景動画のループ上映)を上映していました。そちらにもたくさんの方が足を止めて観てくださいました。

今回、たくさんの方のご協力のおかげで、2日間かけて多くの方にご来場いただき、自分たちが予想していた以上に大きな反響をいただき、会員一同、今後の活動の大きな励みになりました。改めまして、関わってくださったみなさま、ご参加のみなさまに深く感謝申し上げます。

このような大きな上映会は次にいつ開催できるか分かりませんが、今後も会の主軸の活動である「映像サロン」を続けて、地元・宮城のみなさまと一緒にさまざまなテーマで対話と交流の場を作り続けて行けたらと思います。今後もみやぎシネマクラドルをどうぞよろしくお願いいたします。

1日目集合写真

2日目集合写真

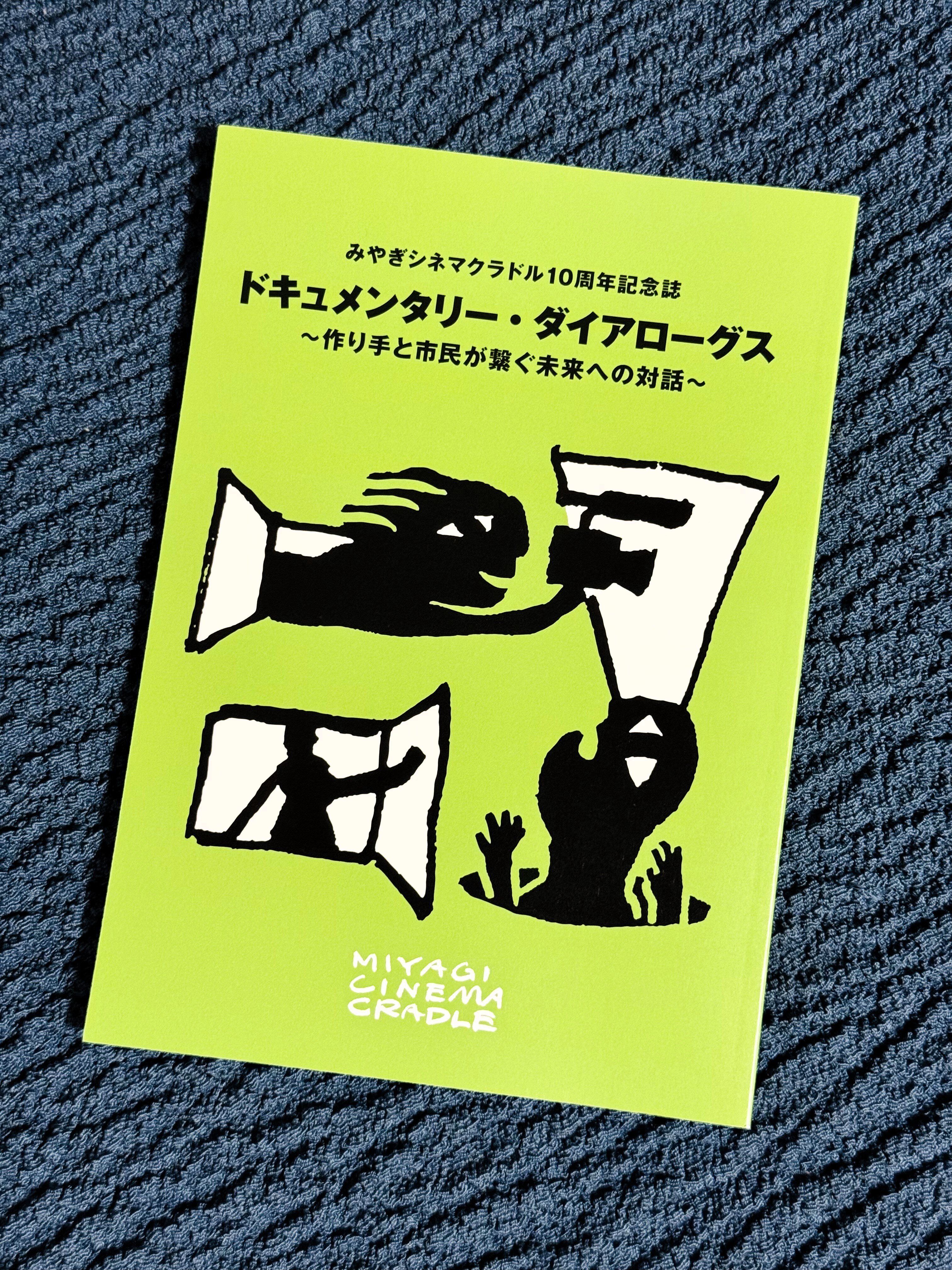

上映会で配布した10周年記念誌