2023

03 02

メディアテーク開館

仙台市民図書館開館

報告 2021年08月03日更新

【報告】手話による読み聞かせボランティア養成講座(第2回)

|

|

2021年7月25日(日)に「手話による読み聞かせボランティア養成講座」の第2回を開催しました。

*第1回目の報告ブログはこちら

第2回目となる今回の講座では、受講生それぞれが9月のおはなしの会で読みたい絵本を読み聞かせした後、池田先生からアドバイスを受ける1対1のレッスンを行いました。受講生の一人が指導を受けている間、他の受講者は自主練習をしたり、指導を受けている受講生の様子を見て参考にしたりしていました。

池田先生から受講生に向けたアドバイスでよく出てきたポイントは、「絵をよく見ること」です。絵本には日本語の文章が付いているものもありますが、日本語の文章のとおりに手話で表現すると、聞こえない子どもたちに伝わらない表現になってしまうことがあります。日本語の文章が語る内容を大切にしつつ、絵の情報も手話に置き換えることで、絵本に出てくるキャラクターそれぞれの動き、物語の場面や情景を細やかに伝えることができます。

例えば、受講生の一人が選んだ『ぼうし とったら』(作:tupera tupera、出版:学研教育出版)という絵本には、おとこのこ、カウボーイ、ネコさんなど、いろいろなぼうしをかぶったキャラクターが出てきます。左のページに「○○さんがぼうしをとったら」の文章、右のページにしかけのついた絵があり、しかけをめくると、ぼうしの中が見える仕組みです。

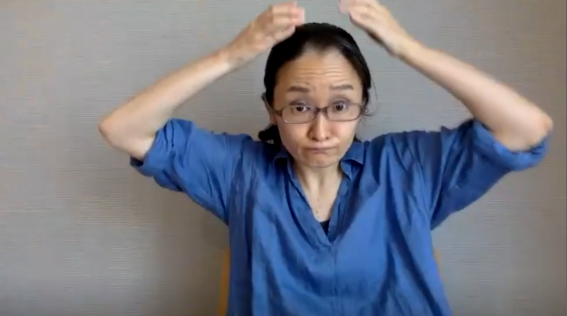

池田先生のアドバイスでは、「ベースボールキャップをかぶった男の子も、きれいな花飾りのついた帽子をかぶったおくさんも、日本語ではすべて『帽子をとる』という表現になりますが、手話は一人ひとり違う」こと、「それぞれのキャラクターと帽子に合わせた帽子のとり方を表現することが大事」といった話があり、実際に例を見せていただきました。

「おくさん」のぼうしとったら...

「コックさん」のぼうしとったら...

「コックさん」のぼうしとったら...

帽子の形や装飾などを見て、それぞれのキャラクターに合った手話で表現しています。

帽子の形や装飾などを見て、それぞれのキャラクターに合った手話で表現しています。

このように、手の形や動きによって対象物の形や大きさなどを表すことを、日本手話の文法に関する専門用語でCL(「シーエル」と読む。類別詞を意味する「Classifierクラシファイアー」の略)といいます。CLは、大事な手話の文法要素の一つで、読み聞かせでもたくさん使われます。

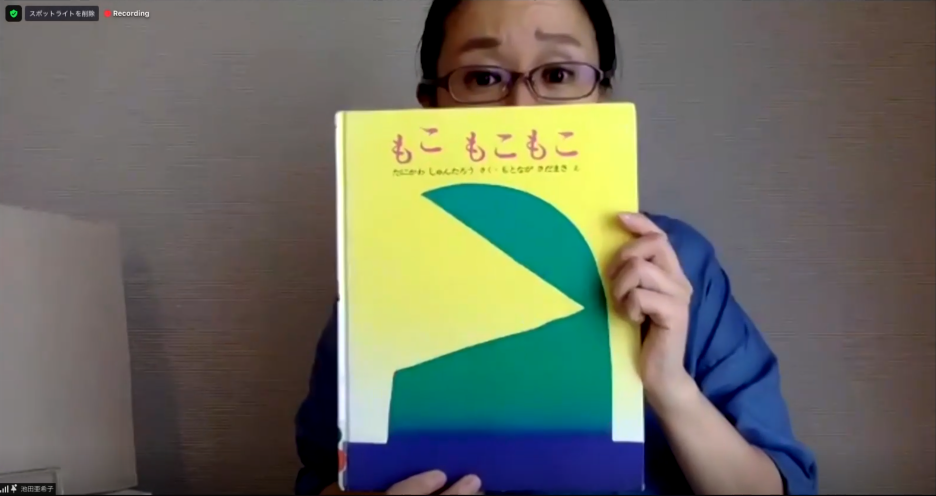

講座の最後には、池田先生から絵本『もこ もこ もこ』(作:谷川俊太郎、絵:元永 定正、出版:文研出版)の読み聞かせをお手本で披露していただきました。 この絵本は、せんだいメディアテークの中にある仙台市民図書館でも貸し出し数の多い、人気絵本です。読み聞かせをしてもらった経験や、読み聞かせをした経験のある方も多いのではないでしょうか。「しーん、もこもこ、にょきにょき」などの擬音とともに、不思議な生き物のようなものが出てきます。手話で読み聞かせすると、どのようになるでしょうか。

この絵本は、せんだいメディアテークの中にある仙台市民図書館でも貸し出し数の多い、人気絵本です。読み聞かせをしてもらった経験や、読み聞かせをした経験のある方も多いのではないでしょうか。「しーん、もこもこ、にょきにょき」などの擬音とともに、不思議な生き物のようなものが出てきます。手話で読み聞かせすると、どのようになるでしょうか。

「ぷうっ」とふくらんだ赤い玉、「しーん」とした空間に「もこ」と表れた紫のあたま。そんな不思議な世界を、口のふくらみ、手の位置、目線や空間の使い方などで物語っていることがわかります。日本語の文章は少ないですが、CLでの表現が多く、難易度の高い絵本だそうです。受講生は、自分の読み聞かせに活かそうと、池田先生の読み聞かせを真剣に見ていました。

次回、第3回目の講座は8月8日(日)に行われます。「絵を見ること」に向き合った受講生が、どのようにレベルアップしているか楽しみです。次回以降も、このブログで講座の様子をお伝えします。どうぞお楽しみに!

⇒第3回の報告ブログはこちら