2023

03 02

メディアテーク開館

仙台市民図書館開館

民話ゆうわ座 2023年04月03日更新

【レポート】民話ゆうわ座 第九回 伝承のみちすじをたどるー永浦誠喜さん、伊藤正子さんの語りから

■日時 2022年12月11日(日)13:00-16:00

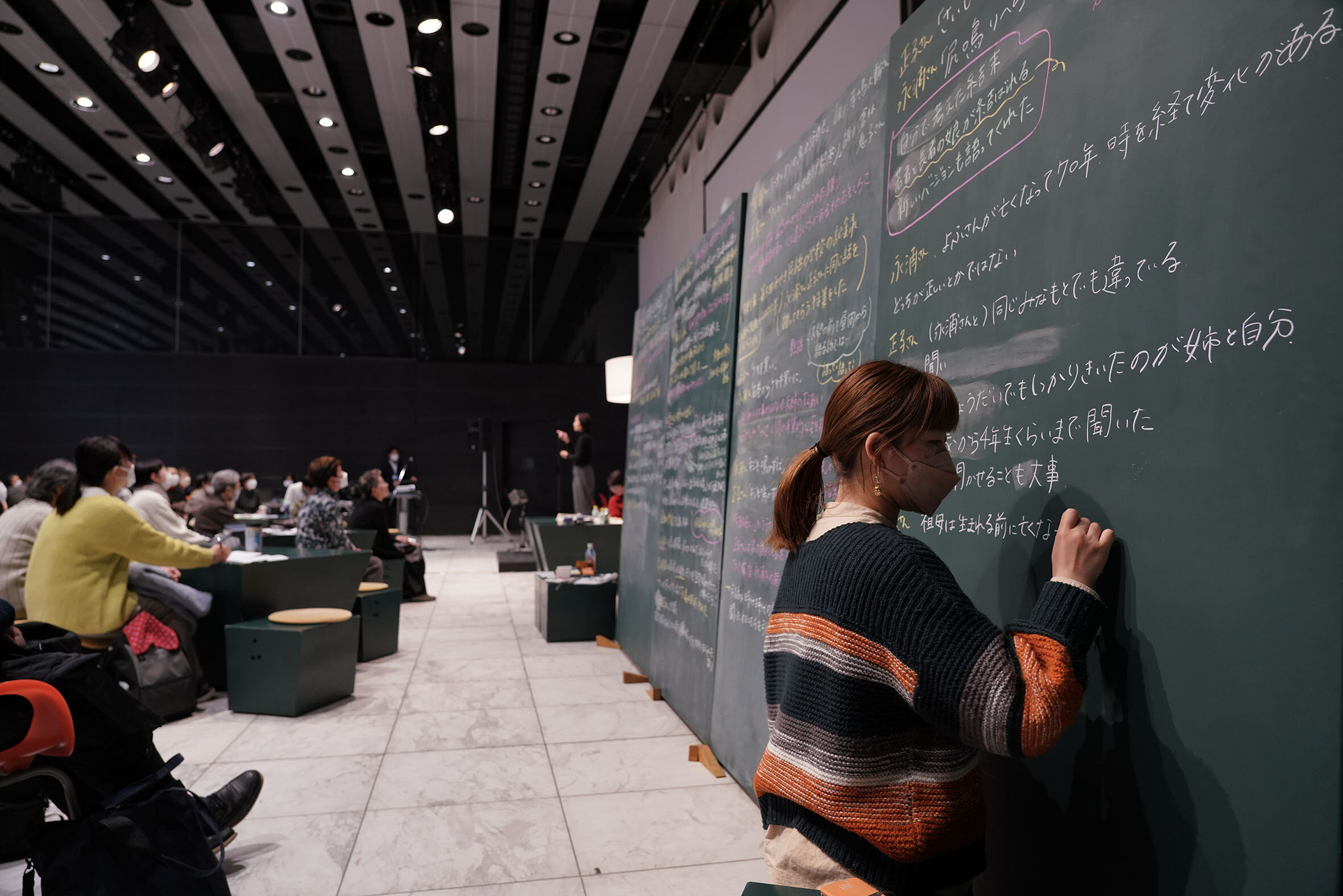

■会場 せんだいメディアテーク1f オープンスクエア

■主催 せんだいメディアテーク、みやぎ民話の会「民話 声の図書室」プロジェクトチーム

(参考 https://www.smt.jp/projects/minwa/2021/12/10-1.html )

せんだいメディアテーク 考えるテーブル

第9回 民話ゆうわ座 ― 話に遊び 輪を結び 座に集う ―

伝承のみちすじをたどる ~ 永浦誠喜さん、伊藤正子さんの語りから ~

◆ 『民話ゆうわ座』について

司会進行 小田嶋 利江(みやぎ民話の会「民話 声の図書室」プロジェクトチーム)

【みやぎ民話の会と〈民話ゆうわ座〉】 〈民話 ゆうわ座〉は、みやぎ民話の会有志による〈民話 声の図書室〉プロジェクトチームとせんだいメディアテークの協働事業であり、〈ゆうわ座〉参加者が自由に感想や意見を交換する場を開こうとしてきた。その語り手を訪ねる採訪の中で、聞き手は語り手からさまざまな気づきをもらう。〈民話 ゆうわ座〉では、〈みやぎ民話の会〉がこれまで記録してきた民話の語りを聞き、語りの映像を観ることを入口として、採訪において聞き手が感じたこと、考えたこと、疑問に思ったことを披露し、それを手がかりにして、参加者とともに民話をめぐるさまざまなことを、自由に考え語り合う集いである。

なお、〈民話ゆうわ座〉は、「話に遊び、輪を結び、座に集う」ことから〈ゆう・わ・座〉と名づけられた。その志・意図は、立場や格式や上下関係を離れて、主催者も参加者もみな対等にその場に集い、民話を手がかりに、さまざまなことを自由自在に語り合ってみようという試みが〈民話 ゆうわ座〉である。

【〈第9回民話ゆうわ座〉のテーマと構成】 今回は、「伝承のみちすじをたどる―永浦誠喜さん、伊藤正子さんの語りから―」と名づけて、日本でも有数のすぐれた宮城の語り手であった永浦誠喜さんと伊藤正子さんの民話語りに、映像を通して接する。お二人の語りは源を同じくし、同じ一人の語りを語り継いでいる。ただその語り継ぎの系譜は異なり、それぞれのみちすじをたどって二人の語りが伝承されている。同じ一つの話が、その暮らし方、土地柄、人柄、あるいは性別などによってはぐくまれ、その人らしさを映して、それぞれの姿で語られている。

そうしたお二人の語りを、映像を通してみなさんと接し、同じ一つの話が、その話を語り継いだ語り手の広い意味でのその人らしさを映して語られ、いくつもの顔を持った生き物のようにその姿を変える、そういう民話の姿を、具体的にみなさんと味わい、考えたい。

まず、語り手二人の紹介を、小野和子さんに担当してもらう。小野さんは五十余年、東北の山の村から浜の村まで足を運び、語り手のもとを訪ね、民話を記録してきた。その初期から、伊藤正子さん、永浦誠喜さんのもとを訪ね、その膨大な話を記録し、『みやぎ民話の会叢書』として、その民話世界を編んだ二人の民話集を刊行した[『第9集「母の昔話」を語りつぐ』(2000 みやぎ民話の会)と『第10集青島屋敷老翁夜話』(2001 みやぎ民話の会)]。そういう深く長い交流のある小野和子さんによって、まずお二人の在り方を語ってもらう。

◆ 語り手 永浦誠喜さん、伊藤正子さんについて

進行 小野 和子(みやぎ民話の会「民話 声の図書室」プロジェクトチーム)

【民話を訪ねて出会った語り手たち】 山の村や海辺の町を訪ねて細々と民話を聞き続けて五十年ほどたつ。初めは一人で心細く歩き始め、やがて一人二人と仲間が集まり、それが五人になった時〈みやぎ民話の会〉を発足させた[1975年発足]。歩いてきた中でたくさんの民話の語り手に出会い、さまざまな語りの姿を大切に記録してきた。その中でも最も豊かに民話を語り残してくれた二人の語りの映像を、これから披露したい。これは、二十年ほど前、みやぎ民話の会主催の〈第三回みやぎ民話の学校〉[2000年8月22-23日 仙台市太白区茂庭荘]において、同じ話を二人が交互に語ってくれた映像である。

【稀有な語り手 永浦誠喜と伊藤正子】 永浦誠喜さんと伊藤正子さん、このお二人は世界でも類(るい)を見ない民話の語り手といえる。

永浦さんから聞いた話は二百数十話にのぼるが、最初に二百数十話聞いてから十五年後、「もう一回一(いち)から全部語ってください」と願い、一年をかけて再び永浦さんから聞かせてもらった[一回目が1986年で229話、二回目が1999‐2000年で249話]。驚くべきことに、一番最初に聞いた話と寸分(すんぷん)違わない。ある場面で、「雪がのんのん降ってきて」という語りは、十五年後にもまた「雪がのんのん降ってきて」と決まった同じ形で語られる。

こうした永浦さんのかけがえのない話を、全て記録したいと願い、文字起しした手書きの資料集を十数冊作り、それを元に『みやぎ民話の会叢書(そうしょ)』と名付けたシリーズの中で、上中下三冊の民話集として刊行した[『みやぎ民話の会叢書第10集 青島屋敷老翁夜話 登米郡南方町の民話』上中下(2001 みやぎ民話の会)]。

【伝承の源とその流れ】 永浦誠喜さんは、登米市南方(みなみかた)町[旧登米郡南方町]に生まれ育ち、暮らしてこられた。伊藤正子さんはその隣町の登米市迫町[旧登米郡迫町]新田に暮らしてこられた。お二人は二十も歳の離れた従兄弟同士にあたる[誠喜さんは明治42年(1909)生れ、正子さんは大正15年(1926)生れ]。

誠喜さんは、祖母のよふさんから直接話を聞いて成長し、正子さんが物心つくころにはよふさんは亡くなっており、よふさんの娘で正子さんの母よしのさんから、よふさん由来の話を聞いて育つ。従兄弟同士の二人であったが、年長の永浦さんは祖母よふさんから直接たくさんの話を聞いて記憶した。一方二十も年少の正子さんは、よふさんの話を聞いて育った娘のよしのさんを母として、そのよしのさんから毎晩話を聞いたという。

つまり話の根本(ねもと)は同じだが、誠喜さんは直接よふさんから聞かれ、正子さんは母を経て話が伝えられた。その伝承の経路の違いが二人の話に微妙な変化を与えている。正子さんの方は、よしのさんが将来嫁に行くであろう娘をおもんぱかって、嫁入りの時の心構えのようなものを話に付け加えておられたり、一方誠喜さんの方は、永浦家の家督息子として毅然とした来客への対応を話に込めたり、微妙な違いを見せている。しかし、芯(しん)のところはまったく同じであることにも驚かされる。

【聞き語りの風景―労働とともにある話】 二人はどういう語りの場で話を聞いていたか。誠喜さんは、祖母よふさんが少しでも手を休めると、姉と二人ですかさず走って行って話を聞いたという。大人たちはみな仕事に忙しく、子どもに話を語る暇はない。それで誠喜さんたちは子どもながら、よふさんが、雨が降ってきて畑から引き揚げて家(うち)の中で藁(わら)打ちを始めたり、じっと座って囲炉裏(いろり)のそばで縫物を始めたり、じっと座っているとすぐそばへ行って、「語れ」「語れ」と祖母を責めて、よふさんから話を聞いた。寝床で寝物語に聞いたことはないという。

正子さんもまた、仕事に忙しい夏の日中などは一切(いっさい)話はしない、もし話すとなれば冬の夜だったという。冬の夜、火鉢を囲んだり囲炉裏(いろり)のそばに寄ったりしながら、縫物をしたり藁(わら)打ちをしたり、手を動かしながら母は語った。誠喜さんにおいても正子さんにおいても、語りの場にはいつも労働が伴っており、「いつも手は動いていたのよ」と回想する。だから時には、縫物をしたり藁(わら)打ちをしたりしている語り手その人が、自分の眠気を覚ますようにして子供たちを寄せて語っていたようにも思える。語りの場は、先祖が残してくれた形ではいつも労働とともにあった。二人が受け継いだ民話は、労働の中で語られ、汗と一緒にわたしたちのもとにやってきたものなのである。

【聞き語りの風景―みなとともに聞く話】 そして、二人は兄弟とともに話を聞いている。誠喜さんは姉とともに、正子さんは七人兄弟の五番目で、母が話し出すと兄弟が周りに集まり、上の姉たちは夜なべ仕事をしながら、みなで耳を傾けた。

しかし、兄弟みなで話を聞いても、みなが話を覚えているのではなく、覚えているのは一人か二人であることが多い。姉と一緒に聞いた誠喜さんは、「お姉さんよりも俺の方がよく覚えていたと思うよ」といい、七人兄弟の五番目だった正子さんは、他の兄弟たちに「あんな話こんな話あったね」と言うと、みなほとんど話の中身は覚えていない。しかし正子さんは細部にわたる描写で物語を語ることができる。

【伊藤正子さんとの出会い】 会の仲間である早坂さんと私が、正子さんのもとを訪れて話を聞いたのは、一九八五年のことだった。その日正子さんは、とても落ち着かない様子で私たちを迎え、かたわらではトラックが大きな箪笥などを降ろしている。後(あと)でわかったのだが、その日は東京へ嫁いだ次女の京子さんが病気で亡くなり、嫁入り道具の箪笥などが返されてきた日だった。京子さんは子どもたちの中では一番物語を好んだという。

事情を知らないわたしたちは、正子さんに「昔ばなしを語ってください」と、無邪気にお願いした。すると正子さんはその時、「こうやって人に会って話をするのは初めてだ」という。宮城県の民話を多数集めて多くの民話集を刊行されている佐々木徳夫(とくお)氏の本には、必ず正子さんの話が入っている。しかし正子さんは佐々木氏には会ったことがないという。東京で亡くなった京子さんの高校時代、高校教師だった佐々木氏が、家族から昔話を聞き書きするという宿題を出し、母親の正子さんはもともと昔話が好きだったから喜んで娘に語ってやり、京子さんは一生懸命それを書いて佐々木氏に提出した。

【正子さんを変えた民話の力】 のちに知ることだが、正子さんは対人恐怖症の傾向があり、なかなか人と打ち解けて話すこともできなかった。

「とにかく人と話すのが嫌いだ。でも、次女の京子が宿題で昔ばなしを聞いて来いって言われたら、うれしくてうれしくて絶え間なく語って、京子は一生懸命それを書いて先生に出した」

と言う。それが佐々木氏の民話集に収められた多数の正子さんの話であった。

「人の前で語るのは初めてだ」と言い、「面白い話一つと悲しい話一つするからね」と、馬鹿婿の話一つと、悲しい継子話『お月とお星』を、私たちに語ってくれた。東京で亡くなった娘さんの花嫁道具が返されてきた日に、正子さんは、その二つの話を心を込めて語り、私たちはその二つの話をいただいて家(うち)へ帰った。

その後、正子さんは次第に人前でも語られるようになり、少しずつだが「民話を通して私は人と接することができるようになった」と正子さんは回想している。

【〈民話の学校〉で多くの人に語る】 そういう中で、みやぎ民話の会は数年ごとに〈みやぎ民話の学校〉という催しを開いてきた。これは、民話の会と親交のある語り手の方々を招き、参加者は伝承の語り手の生の語りを直接聞くことができる。多い時は十四人もの語り手が一堂に会して、ずらっと並んでもらって一話ずつ語ってもらったり、部屋に少人数ずつ分かれひざを交えて伝承の語りをじっくり聞いたり、とても贅沢(ぜいたく)な場であった。正子さんもつねに参加され、その素晴らしい語りを披露していただいた。

正子さんには、「民話は私の恩人なのよ。人に会っても『こんにちは』も言えなかったのに民話を語ることを通して、人とちゃんとつきあっていてお話もできるようになったのよ。あんたがたに感謝しているのよ」と身にあまるありがたい言葉をいただいた。

【宮城の民話と佐々木徳夫氏】 宮城県で民話の語り手を訪ねて、聞いた語りを文字化して民話集を刊行している先達に佐々木徳夫(とくお)氏がおられる。佐々木氏が採訪されていたころは、オープンリールの大きな録音機をリュックに背負っては、民話の語り手を訪ねられていた。そういう時代の中で佐々木氏は、伊藤正子さんと永浦誠喜さんの多くの話を民話集に記録されている。永浦さんの話は、『永浦誠喜翁の昔話』[1975 日本放送出版協会]という単独の民話集も出ている。

【みやぎ民話の会の記録の姿勢】 ただ、文字として刊行された誠喜さんの話と、私たちが聞いている話とは、少し趣き、味わいが異なっている。私たちは、語りを聞いたままに文字起こしするのに対して、佐々木氏は整理しながら文字化するため、話の筋はスムースに進むが、やはり聞いた話とは味わいが違ってくる。これはやはり、民話は筋書きを大事にするのではなく、語り手の呼吸とか、その呼吸がどういう時にどういう形で出てくるのか、労働をしていた時なのか、それともみんなで一家団らんでお茶を飲んでた時なのか、それによって語る呼吸がとても違ってくる。私たちは未熟ながらなんとかその呼吸を大事にしたいと考えて、なるべく聞いた通りに、時にはうちわのつぶやきまで含めて記録していこうと、「一生懸命に聞いてそれを忠実に書く」ことを愚直に続けてきた。

そのためこの記録は、「これは手の内の資料だから人には見せるんじゃないよ」と言って、内部資料として「みやぎ民話の会資料集」と名付け、手書きの謄写版印刷の冊子の形で、多数の資料集を作り続けてきた。誠喜さんの話だけでも、二十冊ほどの資料集が残されている。

【宮城県の民話伝承調査】 そうしたなか、みやぎ民話の会に、宮城県の教育委員会から「民話伝承調査」の依頼があった[1986~1988年]。県内の民話を収集・整理・記録し、報告書を作成する仕事である。調査委託を受けてもっともうれしかったのは、それまで変わり者の物好きのように見られてきた「民話の採訪」が、「県の調査」という大義をもらって、話を聞きに胸を張って人々のもとを訪れることができることだった。

わたしたちはその機会を活用し、三か年の調査期間に、盆も正月もなく毎日のように話を求めて歩き、二千五百話あまりの話を聞いて、そのうちのごく一部を収めた厚い報告書を作り県へ提出した[総計すると話数は2,513話、話者は388人に及ぶ。報告書は『宮城県文化財調査報告書第130集―宮城県の民話 民話伝承調査』(1986 宮城県教育委員会)で、274話を収載]。

当時、多くの自治体で同様な企画があったが、宮城県ほど馬鹿正直に多くの話を聞き歩いて分厚い報告書を出したところはなかった。私たちにとって、そういう県の委託で仕事をしたというのはとても大きいことで、あとに繋がる関係性をたくさんいただいた。

たった一つの話を大切に覚えている方の話も、私たちはこの上なく大切にしてきた。さらに誠喜さん、正子さんお二人のように、豊かに多数の話を次々に聞かせてくれる語り手に巡り合えることも、とてもうれしいことだった。その両方を私たちは、「民話伝承調査」という得難い機会によって体験することができたのである。

【誠喜さん、正子さんの採訪と文字記録】 調査の中で、誠喜さんには泊りがけで来てもらい、覚えておられるすべての話を聞かせてもらった。正子さんはあまり外へ出てこられない性格なので、早坂さんと二人で正子さんのもとに通い、話を聞いては早坂さんがそのつど手書きの資料集にまとめてきた。粗末な形ではあるが、その時に誠喜さんと正子さんから話をたくさん聞けたことは、私たちの大きな財産となった。誠喜さん、正子さんの資料集を数十冊も作ったのは、私たちが、お二人が記憶している昔話をなんとしても文字として残したいと願ったからだった。

【誠喜さんの話を全話聞く】 それから約十五年後、私たちはもう一度誠喜さんのもとを訪ねる。会員の山田裕子(ゆうこ)さんとご主人の山田和郎(かずお)さんと亡くなられた秋山伸司(しんじ)さん、そして私の四人で、誠喜さんのもとを訪れ、「すでに一回聞いていますけれども、もう一回永浦さんが覚えている話を全部聞かせてください」と乞うた。

すでに私たちは誠喜さんから二百二十九話の昔話を聞いて記録していたのだが、十五年近く経った今、永浦さんの中であの話たちはどうなっているのか、覚えておられるのか疑いの気持ちもあった。誠喜さんはいたずらっ子みたいに私たちを見てにやっと笑い、「いがす、いがす」と言った。それから月に一回ずつ、朝から晩まで疲れ果てるまで、話を一年余り誠喜さんから聞いた[1999年10月~2000年7月]。

驚くべきことに、そのとき語られた話は、十五年近く前に聞いた話と寸分(すんぷん)違わず、そのことに私たちは感嘆した。誠喜さんはメモも原稿も見ず、たとえば「お月お星」とか「かもとりごんべぇ」とか、話名を挙げてお願いすると、それに応えて語り始める。これは本当に驚くべきことで、これは世界的にも稀有なことと思うが、十五年前に聞いたのと同じ形で、誠喜さんの頭の中にはそれらの話がきっちり入っているのである。

【語り手永浦清喜さんのたたずまい】 二度目に話を聞かせてもらったのは一九九九年からで、月一回、十回ほどかけて、誠喜さんに朝から晩まで語ってもらった。私たちが聞き疲れて少し眠くなっている中、誠喜さん一人元気でしっかりと次々語られ、一日で三十話近く、朝から日が暮れるまで語られた。あるときは 体調を崩され、点滴を打ちながら出て来てくださったことを、後(あと)で知った。そして、二百四十九話の話を一年ちょっとかけて聞かせてもらった。

誠喜さんのたたずまいを拝見すると、こうした方がいたからこそ、こうした形で昔ばなしは伝わってきたんだと、つくづく思えるのだ。

【民話集の刊行―『みやぎ民話の会叢書』】 私たちが何十年前に聞いた話とすっかり同じ話を、私たちはもう一度聞いて、そして、もう一度聞いたものを元にして、今度はみなさんにお分けする民話集として『青島(あおしま)屋敷(やしき)老(ろう)翁(おう)夜話(やわ)』[2001 みやぎ民話の会]と名付けた上中下三冊の本を刊行した。これは、『みやぎ民話の会叢書』というシリーズの一つとして、みなさんに一冊千円でお売りし、その売り上げを次の民話集を出すための資金にしてきたという経緯がある。

【語り手、伊藤正子さん】 そしてまた、伊藤正子さんもこれに負けず劣らずの語り手であられた。正子さんは誠喜さんが亡くなってから、私たちはしばしば正子さんを連れ出したり訪れたりしながら、その話を聞かせていただいた。正子さんの話も、百十三話を厚い一冊にまとめて、『「母の昔話」を語りつぐ』[2000 みやぎ民話の会]と名付けて、やはり『みやぎ民話の会叢書』として刊行している。

【源を一つとする二人の語り手―永浦清喜さんと伊藤正子さん】 正子さんの話と誠喜さんの話は、よふさんというお祖母(ばあ)さんの話が源となっているので、とてもよく似ている。しかし、誠喜さんは永浦家の家督息子に祖母が語るという話の風合いをもち、正子さんは、いずれ嫁に行くであろう娘に母が語る話として、また語りの中身がとても違ってきている。

そのことを、今日はここで映像を見ながら、みなさんとともに考えていきたいと思う。

これまでお話ししたように、私たちは細々(ほそぼそ)ではあるが、語りの火をなんとか繫(つな)いでいきたいと願い、微力ながら活動してきた。そのなかで得てきたものを、今日ここでみなさんの前に披露させていただけるのをとても幸せに思う。では映像を見ていただこう。

◆ 語りを聞く 一

語り 寺嶋 大輔・倉林 恵子(みやぎ民話の会「民話 声の図書室」プロジェクトチーム)

小田嶋―伊藤正子さん、永浦誠喜さんの生の語りを映像でみなさんに聞いていただく前に、お二人の語りの入口・導入として、とても小さなお話を、みやぎ民話の会会員がみなさんに語ってみます。それを入口として、その後に映像を見ていただきます。

同じ一つの話が、お二人の語りとして二つの語りになったちいさなお話です。

[以下の語り及び映像の文字起こしは、当日配布の資料を参照]

◆ 永浦誠喜さん「ハチとアリの魚の分配」

語り/寺嶋 大輔(みやぎ民話の会「民話 声の図書室」プロジェクトチーム)

小田嶋―「二四が八」で「ニシンがハチ」、「有り難い」で「アリがタイ」。こうゆう、とってもシンプルな言葉遊びの楽しいお話、かわいいお話です。この同じお話を、正子さんは、またちょっと違った形で語られています。

◆ 伊藤正子さん「ハチとアリとクモのお伊勢参り」

語り/倉林 恵子(みやぎ民話の会「民話 声の図書室」プロジェクトチーム)

小田嶋―この二つのお話は、とっても小さいお話なんですけど、どちらも源の同じ、祖母のよふさんから伝えられたお話だと思われます。

たしかに聞いていると、「あ、同じお話だな」と分かるけれど、細部を見ると味わいがいろいろ違っていて面白い。それが不思議なところです。

まず登場人物が、ハチとアリの二人だったり、ハチとアリとクモの三人だったり違ってきたり。

それから、言葉遊びのところも、「ニシンがハチ」っていうのはおんなじだけど、あとは違っていたり。

正子さんの方は、唄を歌うように、唄の文句のようになっている、詩のようになっている。あと正子さんの方は、ハチとアリとクモがお伊勢参りに行く、道中のような状況になって、細やかになっているところ、なかなか面白いところです。

こうゆうふうに、同じ話であり、骨格が同じだと分かるんですが、でも違う顔をして、異なる語りになっている。それが民話の生きている姿というか、不思議なところなのですね。それをこれから、正子さん、誠喜さんの生の語りを見ていただくことで、聞いていただくことで、味わっていきたいと思います。

◆ 語りを聞く 二

解説 小野 和子(みやぎ民話の会「民話 声の図書室」プロジェクトチーム)

【〈みやぎ民話の学校〉と二人語り】 永浦誠喜さんと伊藤正子さんを始めとした多くの語り手をお招きして、伝承の生の語りをみなさんに味わっていただこうと、わたしたちみやぎ民話の会は、〈みやぎ民話の学校〉という催しを開いてきた。そして、第三回の民話の学校[2000年8月22~23日 仙台市太白区茂庭荘]のとき、ひとつの特集のようにして、誠喜さんと正子さんお二人に、同じ話をその場で語っていただくという場を設けた。これはとてもおもしろかった。

祖母ようさんから直接話を受け取った誠喜さんの語り、一方よしのさんという母をとおして受け取った正子さんの語り、この二つが類似点を見せながら、それぞれの趣を異にして語られた。ひじょうに興味深い映像が撮れたのだ。

映像には無知無縁なわたしたちだったが、新しい会員だった広瀬さんのご主人が映像で撮ってくだすった。そのためにこの貴重なものが残った。私たちの力だけだったら消え去っていってしまったに違いないものが、そためにここまで残り伝わった。私たちは広瀬さんにお願いしてその映像を分けていただいてき、それを今から見ていただだきたい。私の解説など追いつかないほどお二人のそれぞれの語りが素晴らしいし、楽しいし、おもしろいので、どうぞゆっくり見ていただきたい。

一番始めに「ケヤキ買い」という、艶めいた話を。艶話でありつつ、民話ならではの趣で、お二人が語っておられる。正子さんは人前で語られることが抵抗があったのを、わたしたちの懇願を聞いていただき、語られている。

* * * * * 映 像 上 映 * * * * *

〈ケヤキ買い〉

♦伊藤正子さんの語り

ケヤキ買い

♦永浦誠喜さんの語り

石巻からケヤキ買いに

* * * * * 映 像 終 了 * * * * *

【〈ケヤキ買い〉に見る民話の芯】 わたしはこの話が大好きで、お二人にそれぞれ語っていただいた。家督を譲って隠居暮らしをしている老夫婦は、民話のなかでよく出てくる。隠居してなんにもすることがなくなってしまった存在を老夫婦という言い方で、永浦さんも正子さんも話されるのだが、その老夫婦の役割がいたっておもしろい。若い者のすることをちゃんと見ながら、なにも説明してもらえないからわからないけど、なんとか自分もわかりたいと思って、しゃにむにわかろうと努力するおもしろさがある。

この小さな話のなかにこめられた人間の姿が私は大好きで、「これ語ってください」とお二人に言うと、お二人とも「こんな話、みんなの前で語るのすかやぁ」ってためらわれたが、「こういう話こそ民話なんですよ」って。人間の一番だいじなところ、いちばん裸のところを、民話は惜しげもなく物語にして語ってくれる、これが、じつは民話であり、じつは民話の一番芯にあるもの。こういう話をお願いすると、いくらでもじつは出てくる。

〈休 憩〉

* * * * * 映 像 上 映 * * * * *

〈キジも鳴かずば〉

♦永浦誠喜さんの語り

キジも鳴かずば

♦伊藤正子さんの語り

キジも鳴かずば

* * * * * 映 像 終 了 * * * * *

【正子さんのキジも鳴かずば】 どこかで聞いたことがある、長良(ながら)の人柱にされたお父さんのために口をきかなくなってしまった娘の話。ただ正子さんの話のなかには、もうひとつ歌が入っている。

今朝姑(はは)に お化粧水かと 問われしが

送られ妻の 涙なるらん

この歌が、この話に入ってきているのはひじょうに珍しい形。単に「長良(ながら)の人柱」で、軽口をたたいたためにお父さんが人柱になったのを悲しんで口をきかなくなった娘というだけではなくて、その娘が嫁にいった先でも黙って口をきかなかったために馬に乗せられて返されていく、その返されながら歌を二つ詠む。で、この話をされながらね、何度目かに正子さんは、涙こぼされた。むかしの嫁は、さもないことでも実家に返され、なにも言わないで馬に乗って、てくてく帰っていった。その姿のいじらさしさと健気さ。それに正子さんは共感されたのかもしれない。この「長良の人柱」の話はよく語られるが、もうひとつの歌がついているのは珍しい。そして、話をひじょうに深いものにしている。正子さんに語ったお母さんも、語りながら涙ぐまれたという。

【誠喜さんのキジも鳴かずば】 一方、男性である誠喜さんは、とても淡々と、妻の悲しみには触れず、「送らる妻の涙なるらん」の歌は、きれいに省略されている。これはおそらく、誠喜さんの祖母よふさんの思いが、ここにはあるかと思う。祖母よふさんは、じつは永浦家に後妻として入られたという。ですから、後添えとしてもらわれていかれて、そのときすでに永浦さんたちは孫としておられたので、その孫をとおして、その家にとけ込むために、よふさんは一生懸命昔話を語られた。当時はよくあることだが、字が書けない人だったという。しかし、よふさんはお話をたくさん知っていて、それを誠喜さんに夜となく昼となく語って残された。

それは誠喜さんだけではなくて、正子さんにもお母さんをとおして受け継がれていた。話はこうして、その時代を生きた人の思いと重なりながら、人々の口から口へと語り継がれていった。私たちも、ひとつでもふたつでも話を覚えて、自分の思いをそこに託して、身近な者に語り残すことができたら、どんなにいいかなぁということを思う。

小田嶋―「ケヤキ買い」と「キジも鳴かずば」は、誠喜さんと正子さんが、語りを聞かせられた背景と意図を想像させる。誠喜さんの「ケヤキ買い」は、家督を息子に譲ってという、いかにも家督の男孫に話された語りになっているし、正子さんの「キジも鳴かずば」は、嫁にいき外に出ていく娘に母の思いをこめて、嫁にいく辛さと願いがこもっているのかと感じた。

* * * * * 映 像 上 映 * * * * *

〈尻鳴りへら〉

♦伊藤正子さんの語り

さいしんへら

♦永浦誠喜さんの語り

尻鳴りへら

* * * * * 映 像 終 了 * * * * *

小田嶋―筋はとてもよく似た同じ話だが、いろいろ細かいところでは違いがあり面白い。主人公、願掛(がんが)けの日数、もらったへらの様子、お尻を鳴らす相手、尻の鳴り音などが、それぞれ細かい違いがある。

どちらも、授けられたへらで金儲けし、最後はそれを川に流して捨ててしまう。なにか人としての慎み、潔さを表しているのかと思う。ただ誠喜さんは、もう一つの終わり方も自分で考えだしているのが興味深い。数百話の昔話を聞き、語ってきた誠喜さんにとって、元の結末は物足りなく、貧しい若者と長者の娘の話には、二人が結ばれる結末が自然で、好き勝手な変更ではないのではないか。

このように、お二人の昔話を聞き比べると、同じ一つの話が、二つの顔をして語られている。

最後に、お二人がたくさんの話をどのようにして身に蓄えて、それを語るようになったのか、そのことを語る映像を見ていただく。

* * * * * 映 像 上 映 * * * * *

◆民話を聞き語った思い出

永浦誠喜さん 伊藤正子さん

* * * * * 映 像 終 了 * * * * *

小田嶋―正子さんと誠喜さんが、どんなふうに暮らしの中で話を聞いてきて、それを語ってきたかを、端的に語られていた。それぞれ個性があるのだが、聞き手がその話をどのように受け取るかによって、話は微妙に変わっていく。ただ、一つの話だけが本物ということではないと、二人とも語っている。

誠喜さんは小学校のうちから、雨の日の体操の時間に、クラスのみんなに祖母から聞いた話を語っていた。つまり、小さいときから話を聞いて、なおかつ語っておられた。一方正子さんは、小さいときからお母さんの話を聞いて育ち、成長すると、自分の弟や甥っ子姪っ子にお母さんが話しているのを、自分はおそらく手伝いをしながら、嫁入りするまで、傍らで聞いていて、話が身体に染みついたといういう。そして嫁入りしてから、娘や孫に語られていた。だから、お二人とも一生を通して話を聞き、話を語り続けてこられたことがわかる。

◆ みなさんと感想と意見の交換

進行 小田嶋 利江(みやぎ民話の会「民話 声の図書室」プロジェクトチーム)

*表明された感想・意見を要約し、主題別に収録した。

いくつかの主題にまたがる意見は、重複して記載している。

【今回のゆうわ座に参加して】

◆ 誠喜さん、正子さんの民話集をとても興味深く読んでいて、お二人の生の語りを聞けてうれしかった。

◆ 前回の震災の伝承の回も参加したが、今回も誠喜さんと正子さんの民話が聞き比べられるというので参加してみて、楽しくお二人の聞き比べができた。

◆ 参加者と主催者が同じ地平で、出されたことについて、フリーでフランクにフラットに意見交換する場を作れたとすれば、一つはメディアテークがこの場を設けてくれたことにもよる。こうした意見交換の場の特性は、なんとか保っていきたいと思う。[スタッフ小田嶋]

【私と民話、私の実践】

◆ 私は二十代のころ、民話と出会うきっかけがあったが、その時は古いもののように思って素通りしてしまった。いま六十代になって、NHKの『こころの時代』[民話採訪者小野和子を特集した番組。NHK〈こころの時代 宗教・人生〉「"ほんとう"を探して」(2022年2月13日放送)]という番組で小野和子さんの特集を見て民話と出会いなおし、今日のこの場に参加した。今日はとくに参加者のみなさんとの意見交換によって、みなさんの問題意識や実践、いまの課題など、深く考える機会となり、感銘を受けた。

◆ 私は以前〈みやぎ民話の学校〉に参加して、みなでおいしい食事をし、民話を聞き、わらべ歌を歌い、とても楽しい思い出になった。また小野和子さんの「サルの嫁ご」の話で女の生きざまを考え、民話を聞くことで、希望を持っていけると考えるようになった。いまは、小野和子さんを取材した河北新報の特集記事「私の人生」をテキストとして、〈仙台弁の会〉というサークルで読み上げている。

◆ 私は正子さんと同郷で、子どものころから機会あるごとに正子さんのお話を聞いていた。誠喜さん正子さんのお話が地元でも忘れられているのが残念で、〈伊豆沼読書会〉というサークルで、お二人の話を受け継ぐ活動をしている。

◆ 私の孫は小学四年生の女子で、神経が細くよく学校で傷ついたりする。あるとき自家中毒症で寝ていた孫に、正子さんの『だんごだんご』を語って聞かせた。ぐったりしていた孫は、急に大笑いしてめきめきと回復して、ご飯も食べるようになった。それ以来、正子さんの民話集は孫の愛読書となり、父親に読んで聞かせたりするようになった。民話はいまの子どもたちの中にも生き続けていることを実感した。

【誠喜さん・正子さんの語りの姿】

◆ 誠喜さん、正子さんの語りは、民話の学校で数百人を前にしても、採訪で三四人で聞いても、すっかり同じ語り口で淡々と語る。相手に応じておおげさに芝居がかったり、声色をしたりしない。その姿が心に残る。[スタッフ山田]

◆ 誠喜さん正子さんの本を読んで、素晴らしい語り手であった祖母よふさんと、それを受け継いだお二人の語りに感銘を受けていたので、今回のゆうわ座には感激した。

◆ 誠喜さんと正子さんは、それぞれの話の違いを尊重されて、どちらが本当でどちらが間違いとは言えないとして、どちらの物語も大事にされていた。従兄弟同士であるお二人が会って語り合うときには、民話についてお話しされることがあったのか、どんな話をされていたのか。

◆ [前記の質問に答えて]私も興味があって、誠喜さん正子さんお二人が民話について話し合ったり、語り比べをしたことがあるか聞いたことがある。しかし、二人で民話について話し合ったことは、ほとんどないと答えられた。[スタッフ小野]

◆ お二人の聞き語りの思い出を聞いて、ものごとを記憶するための技術「記憶術」を思い出した。学生が勉強を記憶するために、そのことを何度も聞いて話し、それを身近な者に教えることが、記憶に残す秘訣だという。お二人も幼いころから同じようにお話を記憶していまに伝えてこられたのだと納得した。

◆ 誠喜さんも正子さんも、幼いころに聞かされた話を大切に持ち伝えて、一生かけて自分の支えにしておられ、その姿に感動した。そう考えると子どもというのは、幼いからと言ってあなどれないし、その子の芯にかかわることとして、言葉をかける周囲の大人たちや親が試されているのだと心に銘記した。[スタッフ長崎]

【誠喜さん・正子さんが伝えてくれたいろいろな話】

◆ 「ケヤキ買い」の話は、年を取るとともに心に染みる話となった。二十年前に聞いたときは、ただのおかしな話として好きにはなれなかった。だが年齢を重ねて老夫婦と同じ年頃になると身につまされるようになり、心に染みる話として入ってくるようになった。 家督を譲って二人ですることもなく火に当たってばかりいて、二人で力を合わせてやっと生きてる姿が自分の身と重ねて、話が心にしみじみと入ってくるようになった。[スタッフ山田]

◆ とても素敵な機会であり、今日来てよかった。誠喜さんの話である「口のない嫁ご―鬼打ち木の由来」[『みやぎ民話の会叢書第10集 青島屋敷老翁夜話上』(2001 みやぎ民話の会)]を読んで、「子どもは大人によって鬼にも人にもなる」と思った。そのように、民話はきれいなハッピーエンドばかりでなく、残酷だったり、語ることがためらわれる話もある。いま、民話のそうした面をきれいな話にしようとする風潮があり、民話の中のいくつもの本当をあるがままに受け継いでいくことを考えていきたい。

【誠喜さん・正子さんの話と地域の歴史文化】

◆ お二人の話には、馬頭観音、おしらさま、出羽三山、神楽、釜神など、宮城県北の民俗信仰の流れをくみ取っているものがある。そうした面に光を当てることで、これからの民話の可能性も見いだせるのではないか。

◆ 山伏、三山信仰、馬の信仰などは、お二人の話の中にも語りこめられている。地域の民話と隠れた歴史民俗は、それぞれ補い合って、地域に根付いてきたものを明らかにすることができる。[スタッフ小田嶋]

【民話のもう一つの顔 影の顔】

◆ 民話は必ずしもハッピーエンドではなく、理不尽で不公平に終わる話もあり、そこがとても大事だと思う。きれいな話だけを子どもたちに与えていたら、生きていくうえでとても弱い体質になってしまうのではないか。本来民話は良いも悪いも、なにもかもを、そのままつっと出してくる。そのことこそを大事にしていきたい。[スタッフ小野]

◆ いま、メディアや活字で見る民話は、面白くて楽しくてきれいでなぐさめになるような話ばかり。だが、伝承の現場で語りを聞いていると、決してそれだけでなくまったく別の面があることに気づく。それは常には隠されており、メディアの世界では無くされて無いことにされてしまう。だからこそ、それだけではないことをつねに心に銘記したい。[スタッフ小田嶋]

◆ 正子さんの「キジも鳴かずば」の話の中で、口を利かない嫁を「おっつ嫁ご」と呼んでいる。「おっつ」は唖の意味で、一般に差別用語とされる言葉のため、〈ゆうわ座〉の打ち合わせで話し合いになった。昔話の文脈において、いわゆる差別用語は、まったくと言っていいほど差別的には使われていない。この話においても、お話自体が口を利かない嫁の気持ちに、語れないこと語らないことに心を寄せ、差別的な文脈では語られていない。「おっつ」を消してしまえば、差別的でない文脈まで消してしまうことになり、差別的なことも差別的でないことも、すべて無いことにされてしまう。そのことには抵抗していかなければならないと思う。[スタッフ小田嶋]

◆ 「尻鳴りへら」は以前に聞いたときはただ面白い話だと感じたのだが、今回は印象が違って、面白さだけではなく、人間くささや両面性を感じた。民話には人の善悪両面の矛盾を抱えて生きていることがそのまま含まれていると思う。民話に込められた人の本質というものはどのようなものだと、小野和子さんは考えておられるだろうか。

◆ [前記の質問に答えて]一つの民話を聞いて涙を流し、一生その話を大事にする場合もあれば、同じ話を聞いてもなにも感じないまま右から左に忘れてしまう場合もある。話の意味はひとえに聞き手の感性によっていて、悲しむも喜ぶも、定まったものはない。話のありのままをつっと出して、受け止めてくださる方によって千差万別でそれで良しとしている。それはとても自由で、定まったことなく、のんびり構えていいと考えている。[スタッフ小野]

◆ 民話において聞いて記憶するということ、これは人の営みの基本ではないか。私たちは、先の震災と津波の年の夏、南三陸町のホテル観洋を会場にして、被災された民話の語り手六名を招いて、それぞれの3月11日を語っていただく場を設けた[第七回みやぎ民話の学校「2011.3.11大地震大津波を語り継ぐために―声なきものの声を聴き 形なきものの形を刻む」(2011年8月22日~23日 本吉郡南三陸町 南三陸ホテル観洋)]。民話とは「むかしむかし」のことだけではなく、私たちが身近で感じたこと悲しんだこと喜んだこと、これらもみな、いつかは民話になって伝えていきたいし、伝わっていくものではないか。民話というものを、そうしたまなざしでとらえていきたいと思う。[スタッフ小野]

【民話のこれから 民話からの力】

◆ 「民話はもう途絶えるかもしれない」と思っていたが、お二人を受け継ごうとする方がおられることを知り、この企画を催して心からよかったと思う。受け継ごうとする者は、民話をどのように捉え、考えていくかが重要となると思う。[スタッフ小野]

◆ このごろ、「みんな民話から離れていくのかもしれない」と不安に思ったりもしていたが、やはりこれからも民話は人々の中で生き続けていき、その命を吹き込む小さな役割を、私たちが果たせたらいいなと思えた。ありがとうとお礼を申し上げたい。[スタッフ小野]

◆ 「これからの民話は消えていく運命にあるのか」と不安に思っていたが、今回の参加者のみなさんが、いまの自分と切実にかかわる話として深くかかわっていこうとされる意見を聞き、民話の面白さ大切さへの思いが、息を吹き返すようでうれしい。

【昔話の語り始めと語り納めの言葉】

◆ 方言の言葉にとても興味がある。「えんつこもんつこさけた」という言葉で話が終わるが、始まりの言葉、終わりの言葉について、宮城県内でどのようになっているか。

◆ [前記の質問への答えとして]宮城県内では、終わりの言葉はおもに「えんつこもんつこさけた」の形が基本だが、いろいろ変化があり、「よんつこさけた」とか、「えんつこまんまん」「えんつこまんまぽっとさけた」などがある。面白いのは、小牛田の語り手の只野とよさんは、山形の終わりの言葉である「とーびん」で話を終わらせていた。[スタッフ小田嶋]

◆ 語り始めの言葉はたいてい「むがすむがす」で始まるが、終わりの言葉は地域によってなぜかとても異なっている。山形では「とっぴんぱらりのぷう」、岩手では「どんとはれ」、宮城では「えんつこもんつこさけた」「よんつこさけた」など。初めの言葉はどこも同じなのに、終わりの言葉だけ各地域で異なる不思議は、まだ解決されない問題の一つかもしれない。[スタッフ小野]

【民話を語るときの著作権】

◆ 私はラジオの番組を担当していて、宮城の方言を後世に伝える企画を続けている。その中で小野和子さんの民話や文章を紹介したり朗読しているのだが、つねに著作権のことが気にかかっているので、そうした時の著作権の法的な面について、教えてもらいたい。

◆ 民話集などの著作権については、考えたことがなかったが、紹介などは問題はないかと思う。[スタッフ小野]

◆ 私たちもはっきりしたことは分からないが、厳格な決まりがあるわけでもないのではないか。できれば、出典として、元の書籍などの引用言及いただければと思う。[スタッフ小田嶋]

―以上―

報告:小田嶋利江(みやぎ民話の会「民話 声の図書室」プロジェクトチーム)

ロングレポートはこちら↓

第9回民話ゆうわ座ロングレポート(文字起こし)(PDFファイル/123KB)

―――――――

せんだいメディアテーク2階「映像音響ライブラリー」にて、民話のDVDを貸出・視聴いただけます。

また、当日の記録映像は、Youtubeでもご覧いただけます。