2023

03 02

メディアテーク開館

仙台市民図書館開館

報告 2024年05月25日更新

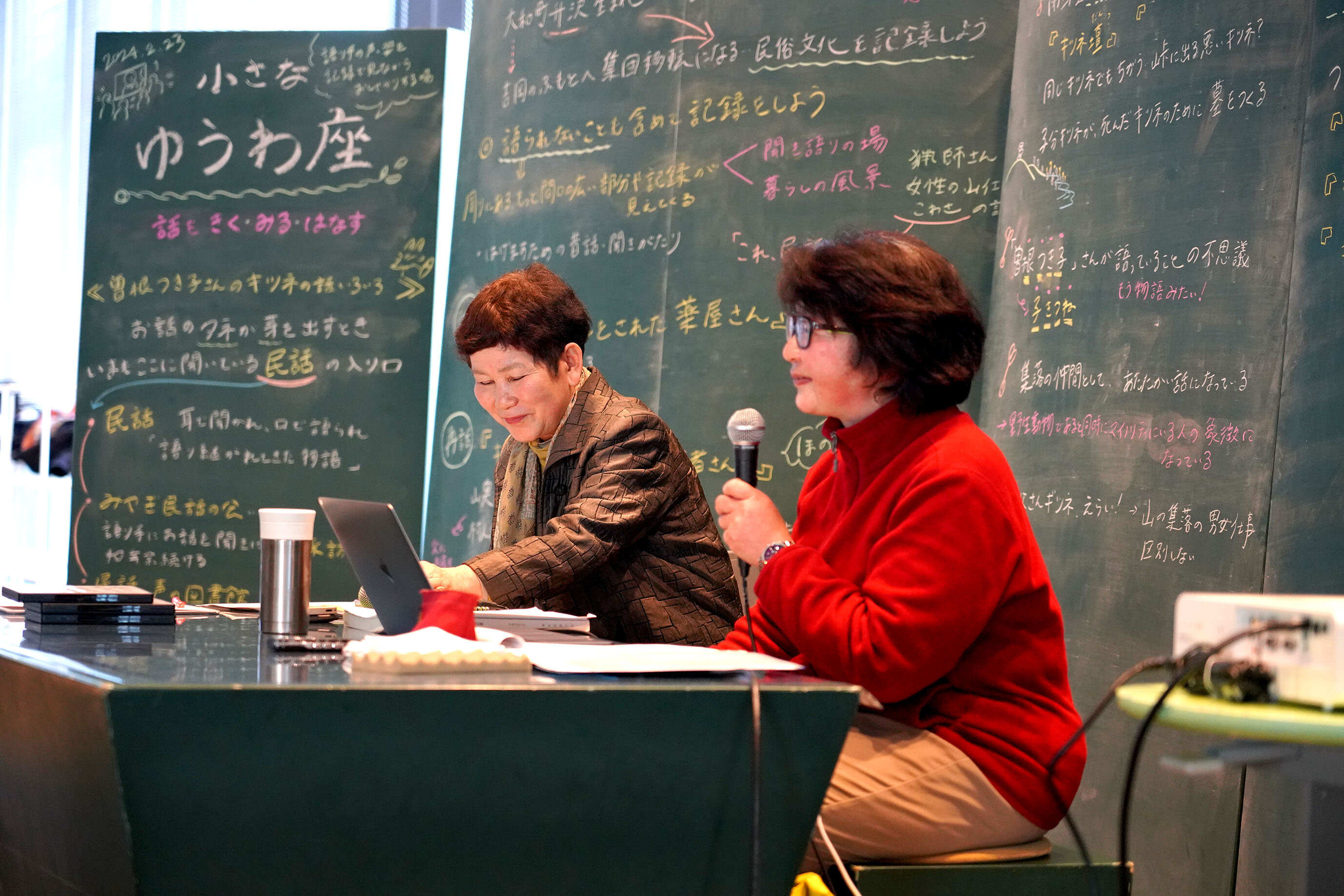

【レポート】小さなゆうわ座―声をきく みる はなす― 曽根つき子さんのキツネの話

■日時 2024年2月23日(金・祝)14:00-16:00

■会場 せんだいメディアテーク7f スタジオa

■主催 せんだいメディアテーク、みやぎ民話の会「民話 声の図書室」プロジェクトチーム

(参考 https://www.smt.jp/projects/minwa/2021/12/10-1.html )

せんだいメディアテーク 考えるテーブル

小さなゆうわ座―声をきく みる はなす―

曽根つき子さんのキツネの話

◆〈民話 声の図書室〉〈小さなゆうわ座〉について

北 友花〈せんだいメディアテーク〉

【〈民話 声の図書室〉と〈民話ゆうわ座〉】

せんだいメディアテークは、映像音声メディアを活用する文化的市民活動に拠点を提供し、メディアスタディーズとして、個々のプロジェクトと協働して活動している。二〇一二年から〈みやぎ民話の会 民話 声の図書室プロジェクトチーム〉という名前で活動しているグループもその一つである。その活動の一つとして〈民話 ゆうわ座〉を昨年度までに9回開催し、一階オープンスクエアで、毎回百五十人以上の参加者を集める大きなイベントとなった。昨年度第9回をひとくぎりとして、今年度は七階のスタジオに戻り、〈小さな〉と頭に付けてあらためて〈ゆうわ座〉を開催することとなった。

加藤 恵子〈みやぎ民話の会「民話 声の図書室」プロジェクトチーム〉

【語り聞く場の記録と〈小さなゆうわ座〉】

今日の〈小さなゆうわ座〉では、〈民話 声の図書室〉が二〇一五年に制作した『黒川郡大和町の曽根つき子の語り』というDVD4巻からいくつかのお話を視聴する。この中にはいろいろな話が七三話収められているが、その中から曽根つき子さんのキツネ話の語りを聞き、語る姿を見て、みなさまと感想や思いを語り合ってみたい。

同時開催の活動報告展示において、〈民話 声の図書室〉と〈せんだいメディアテーク〉が協働で制作したCD四五巻、DVD三八巻を展示している。DVDは、伝承されてきた語りの姿を、映像の記録として残したいという思いから、二〇一二年、震災の次の年から制作が始まった。みやぎ民話の会と長年親交を重ねてきた語り手を迎え、語り聞く対話の中からおのずと生まれてくる、本来の民話の聞き語る場をそのまま映像に残すことを目指した。具体的には、民話の土台をなす語り手の暮らし、生立ち、土地柄などが、聞き手と対話することによって、語られる姿をそのまま記録することとなった。

これまで三八巻、十一人の語り手の映像を制作したが、そのうち八人の語り手は、すでに鬼籍に入られている。同時開催の展示においては、十一人の語り手が在りし日の姿で語りかけている。今日はみなさまとともに、その語りの姿を見ながら聞きながら、ともに考える場を開きたい。曽根つき子さんの語りから、参加者それそれの心に種を蒔き、その種を育てて次世代へと語り継いでほしいと願い、きょうの〈小さなゆうわ座〉を始めたい。

進行 山田 裕子〈みやぎ民話の会「民話 声の図書室」プロジェクトチーム〉

【ふるさとを離れた曽根つき子さんの語りの世界】

曽根つき子さんのお話を聞いたのは二〇一三年で、その十年ほど前に、米軍の実弾射撃演習の王城寺演習場移転のために、つき子さんのくらす升沢地区が集団移転することになり、つき子さんもふもとの吉岡の町に移住された。先祖代々くらし、生まれ育った土地を離れざるをえなかった。そうしたつき子さんが身にたくわえた伝承や語りの世界を、みなさんとともに見て聞いて、語り合いたいと思う。

◆升沢地区と曽根つき子さんのこと

小田嶋 利江〈みやぎ民話の会「民話 声の図書室」プロジェクトチーム〉

【最奥のムラ 升沢】 つき子さんが生まれ育ち、晩年までくらしていたのが、宮城県黒川郡大和町吉田升沢地区。宮城県の中央に蝶の形をした大和町があり、町の中央に旧宿場町の吉岡がある。そこから県道を西に約二十キロメートルの船形山系、標高三五〇メートルほどの、宮城県内最奥の集落が升沢地区である。

升沢は船形山への登山口であり、観音寺(現山形県村山市)への街道筋で、藩政時代には「境目番所」と呼ばれる仙台藩の番所(関所)があった。

【分水嶺を越えて】 升沢地区の手前に風早峠(かざはやとうげ)があり、見晴らしのいい峠を少し下ったところに升沢地区がある。その峠は分水嶺で、その峰の東側に流れた雨水が黒川郡を吉田川になって仙台湾にそそぐ。西側に流れた雨水は荒川から花川となり加美郡を流れて鳴瀬川となる。鳴瀬川は河口近くで吉田川と合流する。吉岡から山を登り、

分水嶺を越えた別の水系に入ったところが升沢である。今は王城寺原演習場があるため閉ざされているが、敗戦前は加美側の道が主要な生活道路であった。

【山を降りる】 一九九六年、米軍の沖縄での実弾射撃訓練を本土にも分散させるため、自衛隊の王城寺原演習場がその訓練地となった。そのとき演習場に隣接する升沢地区は、その砲撃音などの保障として、一九九九年ムラを挙げて集団移転した。そのため今は升沢地区は一面の草原で、かつての村のおもかげはない。移転時、ムラには三十数軒、六十数名がくらしていた。すでに若者たちは山を降りていたが、残った年配者たちはみな畑で野菜を作り、鉄砲撃(ぶ)ちをし、山のくらしを楽しんでいた。

【聞かれないこと、語られないことの記録】 ムラの移転に当たり、大和町教育委員会によって、失われる升沢地区の山間民俗の調査と記録が企画された。その調査を委託されたのが東北民俗の会で、会員であった小野和子、廣瀬千香子とわたし小田嶋が、口頭伝承分野を担当した。

調査にあたり、小野和子が、画期的な調査の視点を提案した。「おそらく、しっかりした形の民話は聞けないだろう。だから、民話が聞けないこと、語られないこと、そのことを調査しましょう」と言われた。つまり、民話が語られたこと聞かれたことを、聞かれないこと語られないことも含めて、そのありさまを記録に残そうということである。

具体的には「むかし、子どもの時民話を聞きましたか?」などの民話伝承に関する質問項目を用意し、住民の一人一人に対して、面接で聞き取りを行う。そうした聞取り作業の中で、聞けないこと語られないことも含めた民話伝承の在り方を記録し、その背景を考えるという調査を行った。

【昔話の語り手 曽根つき子さん】 「おそらく、しっかりとした昔話は聞けないだろう」と予想したのだが、お一人だけすぐれた語り手がおられた。それが曽根つき子さんだった。さらに「語られないこと」「聞けないこと」を聞くことによって、もっと間口が広くすそ野が広い伝承の在り方が見えてきた。

【聞き語りの風景とくらしの話】 たとえば、「昔話を聞いたことがあるけれども覚えていない」という多くの話者があり、覚えていない方の方が多い。ただ昔話そのものは覚えてなくても、それを聞き語った場、くらしの中の聞き語りの場の風景は、多くの話者はじつに鮮明に覚えていた。

また「民話を聞いたことも語ったこともない」「稼ぐに忙しくてとてもそんな余裕がなかった」という話者であっても、くらしの中で聞き語りの場そのものがまったくなかったわけではない。ウサギ山(ウサギ狩り)のあとの宴会では、あちこちで男たちが猟の自慢話や失敗話をあれこれ話していて、「誰の話聞いたらいいかわけ分がんねぇ」という。また華奢な女性が思い出話に、親が早死にして貧しく、男にまじって材木をソリに付けて引き出す仕事をした、雪の斜面をおろす怖さを語り物のように語られる。さいごに「これ、むかしばなしみてぇでがすぺ」の一言を加えられた。

話そのものは忘れても、聞き語りの場の風景はその人の記憶に強く残っているし、民話になりきれないさまざまなくらしの話でも、その聞き語りの場は、その人にとって豊かな意味のある場なのである。

【聞き語りの場が生まれるとき】 あるとき急に聞き語りの場を開き、昔話を語り始めることを、人生の転機において、必要とされる場合がある。ある女性は四十代で夫を亡くし、母として小学生と中学生の子ども三人を育てながら、父親代わりで働き家事もしなければならない。母はそうした状況で初めて昔話を語り出したという。電気が通らない升沢の真っ暗な夜に、寂しそうな子どもたちを励ますために、必要にせまられた激励のための昔話、聞き語りが生まれた。

このようにして、小野和子の画期的な提案により、話だけではなく、話の周辺の聞き語りの場とか、背景とか、土台とか、そうしたことのいろいろな姿を記録することができた。

【話の土台と果実】 これからみなさんに視聴してもらうつき子さんの話は、じつはそうした土台の上に、しっかりしたくっきりした輪郭のある話が、土台に根差して語られている。土台もあるし、そこから生まれ育った果実である話もある、そういう語り手である。

【升沢の開拓と水路】 つき子さんの語りの映像を視聴する前に、升沢という土地の歴史と土地柄を簡単に紹介しておきたい。江戸時代からこの地に村はあって、始めに平家の落人がムラの草分けとして住み着いたと伝える。その流れをくむ旧家の一つが、つき子さんの生家である。

なにもない原野に踏み込んで、ムラを拓くためには、まずなにより水を確保しなければならない。そのため川や湧水の水源のある場所を選び、水源から用水路を引かねばならない。移転当時の升沢地区は、集落中に水路が張り巡らされ、その水路がそのまま家の中の「水屋」台所にひきこまれ、炊事や洗い物などに使われる。同じ水路は田んぼにも導かれ、農業用水としても用いられていた。その水路は、この土地にくらし始めた先祖が作ったものだと伝えられている。

【雪深さと交通の途絶】 升沢の話者が口をそろえるのが、なによりその雪の深さだった。いまでこそ雪は半分ほどになったというが、かつては二メーター三メーター積もり、家の軒端まで達した。そのため、軒端の窓から足が見えることで来客を知るという。玄関先は、雪を掘り下げて階段を作り、来客は雪の階段を降りて玄関に入る。そのため冬の家の中は暗い。

かつて、冬場は雪のため、麓の吉岡とは行き来が途絶えていた。そのため、秋のうちに米味噌他の食料を全部山に上げ、冬場はそれでくらしていたという。升沢地区は米がほとんどとれなかった地域であり、旧家以外は田を作らず、山から木を伐って薪にし、川を流して色麻まで運び燃料として売って米を買う。また焼いた木炭を色麻の欠入(かけいり)まで運びおろし、そこまで馬車で運び上げた米と交換し、その米を背負って帰る。

【山に生きる者たちの二面性―現実的対処と見えない山の世界】 そのように、升沢の人々は、山と向き合ってくらさねばならない。山と向き合ってくらす人々には、つの側面、二面性があるように思う。山の自然と向き合い、いろいろな厳しさに対処するため、解決するためにいろいろな現実的方策をとっていこうとする、そういう現実的な側面が一つ。一方で、山の向こうに見えない山の世界を見、それをなにかで感じているという側面。人により強弱がありつつ、どなたも両面持っておられるように感じる。じつはつき子さんも、その両面を持っていたように思う。大好きなお話を介して見えない山の世界と共感していたつき子さんは、日常生活においては、自然の厳しさに対して現実的に対応をしていく。

つき子さんと対照的なのが、つき子さんと一緒に山仕事の親方から炉端でお話を聞いたという、同い年の姪っ子さんである。つき子さんは、お話が聞きたくて聞きたくて仕方なく、せがんで聞く。なんとしても聞きたいから聞いた話は絶対忘れない。ところが姪子さんは、おつきあいで聞くので、「そんなもの覚えなくたっていいや」と忘れてしまう。その一方、蔦にぶら下がっての谷渡りを得意とする活発な山の子でもあった。

・曽根つき子さんの語りを聞く(一)

解説 小田嶋 利江〈みやぎ民話の会「民話 声の図書室」プロジェクトチーム〉

◆「キツネに仕返しされた薬屋さん」〈映像〉

DVD『黒川郡大和町の曾根つき子の語り(3)』

【昔話と現実の場所】 今のお話は、全国的に聞かれる『法印さまとキツネ』という話。つき子さんの生家に泊まった富山の薬屋が、薬屋自身の話として語った。話の舞台であるブナの木の生えた池は、集落から少し上ったところの、現実にある場所を思いながら話を聞いたという。物語としてしっかりとした輪郭を持った、よく聞く昔話だが、話の一部分が現実の場所とつながっている。

◆「キツネのお産を助けたお医者さん」〈語り〉

語り 倉林 恵子〈みやぎ民話の会「民話声の図書室」プロジェクトチーム〉

【人の世界と狐の世界】 これも全国的に聞かれる昔話「キツネのお産」。キツネの巣がある場所は、池のそばに大木が生える風景で、不思議なことに、二つのキツネ話でその風景がおなじである。

この話には二つのお産が語られていて、一つ目は、現実世界の山のお産。山奥で仕事をするときは、現場に小屋を建てて泊まりこんで山仕事をする、これを「山泊まり」という。夫婦で山泊まりをしている母親がお産することになる。

【升沢における出産と葬式】 じつはかつての升沢のお産は、産婆さんも呼べなかった。産婆でも医者でも、ふもとの町まで下って連れてくるとなると、少なくとも半日かかる。待っていられないので、かつてのお産は自宅で行い、「へその緒つぎ」のおばあさんと言って、ベテランの女性がへその緒や後産を始末したり、妊婦さんの面倒も看て、いろいろ養生させる、そういうおばあさんやお母さんたちがムラにいた。

さらに言うと、葬式も僧侶を呼んで来ることができないため、村人だけで葬式をした。読経はできないので、村人たちが僧から習った唄念仏をみなで唱え、自分たちで墓に運んで穴を掘って埋める。また病人がでたときは、なかなか医者も呼べないので、どうしようもない時だけみんなで戸板に乗せて麓まで下ろしたり、馬に乗せたり、背負って行ったり。戦後しばらくまでの升沢は、そうしたくらしをしていたムラである。

【『キツネのお産』の世界】 そうしたムラでも、難産のたいへんな時などは、やっぱり医者を呼んでこなければならない、このお話の情景はそうしたときのものだ。前半は現実世界の、山の人々のお産。でも話の途中から、先生が山道を下っていくうちに、なぜか狐の世界に入りこんで、今度は狐のお産を助ける。帰ってから、もう一回行ってみると、そこが境界なのか、今度は本当の狐と人間が顔を合わせることになる。そんな構造になっているお話だと考える。

◆ みなさんと感想や意見の交換

【曽根つき子さんという語り手】

◆ [山田 裕子:民話 声の図書室] 曽根つき子さんが九十歳から九十二歳の時に、この映像を撮影した。つき子さんは大勢の前で話を語ったことは一度もなく、このお話を聞いたのも、おそらく私たちが初めてではないか。これらの話は、そういう方の身体の中から出てきたお話である。

【『キツネのお産』という話とかつてのお産事情】

◆ [加藤 恵子:民話 声の図書室] 私は升沢からひと山越えた根白石(ねのしろいし)で、熊谷はつよさんという語り手からよくお話を聞いた。はつよさんにも『キツネのお産』の話がある。ほかの地域にも伝わる話である。はつよさんは、「この話は本当の話で、先生は若生先生という名前の有名な先生だった」という。なんかすごく不思議な気がしながら、聞かせてもらった。

◆ [島津 信子:民話 声の図書室] 私も『キツネのお産』の話は、南の白石でも聞いたし、飯舘村の菅野テツ子さんという語り手の話を聞いた。テツ子さん自身は、生まれるとき取り上げてくれたのが母方の祖母だったという。かつてのお産というのは、今考えればとても大変なことだったろうと思う。でもかつてはそれが意外と身近な普通のことだったのかもしれないとも思いながらお話を聞いた。

◆ [山田 裕子:民話 声の図書室] 山にくらす人々のキツネの話として、土地の暮らしがすごく反映されて、そうしたくらしが背景にあるお話だと思った。

◆[仲松:志津川民話の会]キツネの話はいろいろなところに伝わっている。この『キツネのお産』の話は、本当にほのぼのとしたいい話だと思う。

私のくらす志津川にもキツネの話は伝わっていて、『キツネ壇』といって、キツネの親分が殺されたので、お墓を作ってそれをキツネ壇として、ずっと子分たちが拝んでいるという話がある。またキツネにだまされた男の人の話で、馬糞(まんくそ)を、まんじゅうとしてお引き出物の入れ物に入れられて家に帰ってきて、それ開けたら、まんじゅうでなくて馬糞(まんくそ)だったっていう話とそういう話も、志津川には伝えられている。その他にいろんな話があるが、同じようなお話だがちょこっとどこか違う。やっぱりそこが昔話伝説だと感じた。

【升沢というところ】

◆ [島津 信子:民話 声の図書室] 私が一番初めに小野和子先生と一緒に採訪に行ったところが升沢だった。吉岡からバスで終点まで行き、ひたすら歩いて歩いて...この先に人家があるんだろうかという山奥で、途中なににもなく、て峠を越したその奥に、船形山の入り口として村があった。そして話らしい話は、私は聞けなかった。それがじつはそこにつき子さんという語り手がいらっしゃった。それを見つけた、小野先生や小田嶋さんはすごいなと感じながら、お話を聞いていた。

◆ 私は富谷市在住で、升沢地区が大好きだ。船形山登山口の旗坂(はたさか)キャンプ場の景色はとても素晴らしく、毎年のように升沢地区に行っている。それで風越(かざこし)峠(風早峠(かざはやとうげ))は湧き水が豊富でとてもおいしい。みなさんもぜひ行ってみていただきたい。

【志津川のキツネ話『狐壇』】

◆[仲松:志津川民話の会]今は国道四五号線で立派な道路だが、昔は気仙沼など北に行くには、山の峠を越えて行った。ある峠に、いつもキツネが出てみんなを困らせておどかしたり、持ってる物を取り返したりする悪いキツネが居だった。そんで、勇気のある侍が、「ほんじゃ俺が行って退治してやる」って行ったのね。

そしたら、横たわった松の木があったって。「あれっ、行く時には、無がったのに帰りにあるとは、これはなんなんなんだ、この松の木は」って思って、もしかしたらって、触ってみたらびくびくってしたんだって。「あ、やっぱりこりゃキツネのやろうだな」って思って、それで、腰に差していた刀でキッって斬りつけたら、ギャッーって断崖絶壁の海に落っこちていったんだって。そこが志津川湾で、キツネは落っこちたんですね。

そして、その晩、海で仕事してた漁師さん達が、「何だ、あいつ何だ、見ろ見ろ」って。そしたら、その山の麓から頂上に明かりが、提灯行列がずっと見えたんですって。「なんだ、行ってみっか。そんでも気味(きび)悪いな。いい、いい。明日、昼間になったら行ってみっぺ」ってみんなで相談して、それで昼間になったらみんなで、おっかねがら、鎌だの鍬だのみんな金物を持って、そしてその山に登って行ったら、なんと高い高い石が積まさってあったんだって、その頂上に。「ありゃあ、何だこいつ」って見たんだって。「はあ、こいつは。昨日、おらだち見たのは、子分キツネが一所懸命、下の海からその石を運んで、このお墓を作った姿だったんだな」ってことになったんだって。

でもこの間まで、そういうところが実際にあったんです。もう年数が経っているんで、みんな崩れてしまって、どこだか分かんなくなってるそうですけど、確かにあったんだそうです、志津川には。

◆ [小田嶋 利江:民話 声の図書室] キツネの話って不思議で、現実にその遺跡があったり、その場所があったり、なにかでどこかで我々の世界と繋がっている。不思議なキツネの世界お話の世界なんだけど、我々の現実世界ともどこかで繋がっている、背中合わせになっているところが面白いと思う。

【つき子さんの『キツネのお産』が示唆するもの】

◆ キツネの話っていうこと自体が私からすると大きなお話に思える。[実話としてのキツネ話の中に生きているつき子さんがキツネ話を語るという?]入れ子構造になっていると感じる。

平家の落武者が住み始めた土地に生きる人々が、なにかキツネという存在に例えられているのではないか。升沢に生きる人々の先祖先祖をたどっていくと、人間扱いされなかった、集落の仲間ではなく、その端の方で生きていた人達、話の中でそうした人々との交流を言い伝えているのかなとも思う。だからこうあたたかい話になっていて、いま現実には集落の仲間になっている。分水嶺のように、流れが集まって大きいところに繋がっていて良かった。

◆ [小田嶋 利江:民話 声の図書室][キツネをムラの片隅に生きた人々の暗喩ととらえる]今の視点は面白い。キツネは、自然の野生動物の一つの象徴でもあるけれども、人間社会のなにか一部分の、中心から外れた片隅に生きる人達の象徴でも、もしかしてあるのかなっていう視点、とても面白いなと思う。

◆ 『キツネのお産』をおもしろく聞いた。最初人間のお産の話があり、その後に狐のお産の話になって親ギツネ、お父さんギツネが大活躍する。お母さんキツネがお腹痛めてるとき、必死になってお医者さん呼んで来て、お湯の手配までして、風呂も片付けてお金も渡して。そういうのを見ると、キツネの方が、お父さんキツネのほうが、子供を産むとか育てることを女性の仕事としないで、みずからやっている。先の説明で、へその緒を切ってくれるお婆さんとか、面倒を見てくれるのが人間の場合はどうも女の人の仕事にされている。それに対して動物の方は、お父さんが活躍する。現代では出産に立ち会う男性がいるにしろ、なにかそう考えるとキツネって偉いんだなって思って、なぜかそういう話が伝えられてることもまた面白いなと思いながら聞いた。

◆ [山田 裕子:民話 声の図書室]升沢では産婆や医者が間に合わない。そのため、近くのお産に慣れた人が産ませるが、あるときは父親に生ませ方を教えてお産をさせたと、ちょっと聞いたことがあったと思うが...

◆ [小田嶋 利江:民話 声の図書室]父親がお産に立ち会っていたかどうかはよくわからないが、人と狐の父母の役割の対比という視点は面白い。山の人達というのは、むしろ男の仕事女の仕事の区別を、そんなに気にしないように思う。男たちは山奥の現場で木を切ったり炭焼きしなければならないから、つねには家にいられない。だから隣近所のおばあさんたちがお産を手伝うのだけれども、じつは男たちもその山泊りのとき、食事は自分で作っている。だから男の仕事女の仕事という固定した役割をあまり気にしないと思う。[そう考えると、この話は、人の世界と狐の世界の対比である一方、里人の家と山人の家の対比でもあるのかもしれない]

【升沢の魅力と民話語り・方言の心地よさ】

◆ 私は富谷市在住で、升沢地区が大好きだ。船形山登山口の旗坂(はたさか)キャンプ場の景色はとても素晴らしく、毎年のように升沢地区に行っている。それで風越(かざこし)峠(風早峠(かざはやとうげ))は湧き水が豊富でとてもおいしい。みなさんもぜひ行ってみていただきたい。

それから山田裕子先生が小学校教諭のとき、じつは私の娘がお世話になった。三十年前、先生の紹介で小野和子先生に『猿の嫁になった娘』というお話をしていただいた。その語りは、ずっと私の耳に残っている。少し本を読ませていただくとあの時の感動がよみがえる。

そして今日は、先ほど語られた方の方言の語りで、なんとも言えず心が癒された。ふつうに本で読むよりも、人の語りで話を聞くことは、何年たっても覚えていると思う。かつての猿になった娘さんのお話も思い出しながら、こんなに心地いいものなんだと思った。だから、子供たちにも絵本の読み聞かせなどの声の語りが大事だとつくづく思いながら聞かせてもらった。

いま娘がよく、「学校でのズーズー弁が分からない」「母さん『ざすざすつい』ってどういうこと」とか、「『きょっぽり』ってどういうこと」ってよく聞かれる。私はその質問に何でも答えられるが、こういう方言は絶対なくしては駄目だと思う。「『ごしゃがれる』とか『たごまる』とか『もじゃぐれる』とかそういう言葉を普段でも使いましょう」と話している。

《 休 憩 》

・曽根つき子さんの語りを聞く(二)

解説 小田嶋 利江〈みやぎ民話の会「民話 声の図書室」プロジェクトチーム〉

【キツネを感じるとき】 先の二つの話はきちんとした筋立てがあり、いろいろな地域に伝わる話である。次にはもっと雑多なキツネについての言い伝え、体験談などの、小さな伝承・話に目を向けたい。山にくらす人々でも、本当の野生のキツネの姿を目にすることはほとんどないという。では、どういうふうにキツネをキツネと感じられるのかというと、キツネの姿そのものではなくて、さまざまな光や音をキツネの現れと考えた。

【狐火】 火のような光としてあらわれるのが〈狐火(きつねっぴ)〉〈狐火(きつねび)〉。よく聞くのは、向かいの山に提灯のような光がポツポツ付いたり、グーと動いたり、それがポッポッポッと消えていったりする。それを麓の方では狐火と言う。山にくらすつき子さんは、それとも異なり、もっと強い光を狐火と考えていて、とても明るく、夜歩いていてそばをキツネが通ると、そこがパッと明るくなる。地面に落ちている針さえ見えるくらい、真昼のように明るいという。

【狐の嫁入り】 〈狐の嫁入り〉というのは、その狐火の提灯のような光がずらっと行列をしていくのを〈狐の嫁入り〉と言ったり、あるいはお天気雨を〈狐の嫁入り〉というところもある。ただつき子さんのいう〈狐の嫁入り〉は、向こうの山に嫁入り行列が本当に見える、真っ暗な中に花嫁行列のところだけはっきりと見える、行列している人達の着物の絵柄まで見えるという。とても不思議で、つき子さん本人は見たことないが、目にした人はたしかにいたという。

【狐穴】 その〈狐の嫁入り〉が現れるとよくやるおまじないが、〈狐穴〉。あるいは〈狐の窓〉ともいう。手の指を組み合わせ、それをひっくり返してそこから覗くと、化け物の正体がわかるという。またそこから息をフッと吹きかけると〈狐の嫁入り〉がぱっと消える。

正体が見えたり、見えているものが消えたりするという、さまざまそういう狐の不思議なことは、光だったり音だったり、そんなことで表わされる。そういういろんな現れで狐の存在を感じている、そうした狐の現れを語る小さなお話をこれから聞いてみたい。

◆「赤いねんねこ着て赤ちゃん背負ったキツネ」〈映像〉

DVD『黒川郡大和町の曾根つき子の語り(4)』

◆「赤ん坊の泣き声で誘うキツネ」〈映像〉

DVD『黒川郡大和町の曾根つき子の語り(3)』

◆「キツネ火に送られてきたお父さん」〈映像〉

DVD『黒川郡大和町の曾根つき子の語り(4)』

【姿を見せずに人とかかわる】 とても面白い小さいお話を三つ聞いていただいた。ここではキツネの姿は全く見えないが、不思議な声がし、怪しい姿が見える。赤ん坊の泣き声がしたり、赤ちゃん背負った美しい姉さまの姿を見たり、松明(たいまつ)のような明るい光が父さんのそばをずっとついて照らしてくれる。

赤いねんねこを着た姉さまなどとてもあでやかでもあり、またあやしくも恐ろしくも感じる。赤ちゃんをギャンギャン泣かせて川への道を入ってくというのは、とてもすさまじいものを感じる。赤ちゃんの泣き声で誘うのは怪しげなキツネの現れだが、お父さんを送ってくれるあかりは、なぜか人間に友好的で助けてくれる意図も感じて、キツネもいろいろな付き合い方をしてくれるのが見えて面白い。

では最後に、キツネの姿が見えるお話を二つ聞いてみたい。

◆「子連れの母ギツネに忠告する」〈映像〉

DVD『黒川郡大和町の曾根つき子の語り(3)』

面白いお話というより、これはつき子さん自身の体験談で、野生のキツネと向き合って忠告をしたお話。現実の実話なのだが、キツネの世界と繋がっているような雰囲気があり楽しいお話である。その狐の姿、母ギツネを真ん中に両側に子ギツネが座るという姿が、『キツネのお産』の中のキツネ親子の姿と重なり合う。

◆「お母さんになって子どもを抱いていたキツネ」〈語り〉

語り 倉林 惠子[DVD『黒川郡大和町の曾根つき子の語り(4)』より]

これも実話として語られている。てんとう虫を食わせられて、なにか怪しいような、しかしあたたかいような懐かしいような、不思議な感覚の話である。架空の昔話にはない味わいがあるように思う。曽根つき子さんのキツネ話は他にもあるが、その中でみなさんにぜひ聞いていただきたい話をいくつか選んで視聴していただいた。

◆みなさんと感想や意見の交換

【人を呼び起こす物語の力】

◆ 親子で参加してみたが、いろんな話が楽しかった。

うちの子どもはこういう人前の場所では、緊張して固まってしまう。学校でも教室に入れなくて、今サポートルームに通っている。そこの先生から、お化けの話を聞いてきた。話をするのが苦手で、物語にもあまり興味のない子が、その聞いてきた話を私に話してくれたのに感動して、この会に一緒に連れてきた。その聞いたおばけの話をぜひみなさんに聞いてもらいたくて、本人に語ってもらいたいなと思って...

(中略)

本人が語ったのはこういう話。ある神社があり、そのそばに木があった。その木のそばに一つ目小僧が出てきて「相撲を取ろう」と言う。子どもたちは相撲取っても負けてしまう。そこで大人たちが、「じゃあ俺たちが負かしてやろう」と勝負する。それでも負けてしまう。負けると、その一つ目小僧は「うんちを食べろ」という。ところが食べるとそれがおいしい。どの大人が勝負しても負けて、やっぱり食べるとおいしい。結局その一つ目小僧の正体は、その神社のそばの桃ノ木だった。桃の木の精が、桃の実が熟しても食べる人がなく、もったいなくて、食べてほしくて、一つ目小僧に化けて出て来た。そんな話を聞かせてくれた。

語ってくれた方は、いっしょにもう一つの話もしてくれた。神社でお参りをした後に手をこすると、なにかのご飯の匂いがする。するとその日はやっぱり、家のご飯は匂いがしたのと同じご飯だという話。ある時、神社でお参りして、手をこすったらカレーの香りがした。「カレーだ」って思ったら、その晩はカレーだったという。「やっぱり当たるんだ」と、子供たちの間で噂になっていた。ある時、お参りして手をこすったら何の匂いもしなかった。「あれ、いつもと違って匂いがしないぞ。なんでだ」って思ったら、遊んでいて帰りが遅くなり、親から怒られて「お前は、今日ご飯抜きだ」と言われてご飯が出なかった。「だからご飯の匂いがしなかったんだ」という話を聞いてきた。子どもはそれが面白かったらしく、私にそれを聞かせてくれた。

そんなふうに興味を持って話してくれたのがうれしくて、できれば、本人の口から語ってもらいたかったが、話してくれた内容はこうした話だった。

◆ [小田嶋 利江・山田 裕子:民話 声の図書室]面白い話だと思う。

【人に伝える物語の力】

◆ この催しに参加したのは初めてだが、民話はとても面白かった。倉林さんの方言を交えて語りかけてくる語り口が、とても耳に聞きやすく、素晴らしかった。最初から話に引き入れられ、「ほんとの話だよ」と語りかけるので、一瞬「えっ」と身を乗り出す。

きょうここにいるのは、別の催しに参加したから。それは館長の鷲田清一さんと、ロバート キャンベルさんとウクライナの詩人の方がいらして話された[〈体験を言葉にするということ―『戦争語彙集』を読む〉2024.1.21]。私も参加して、その場で思ったのは、まさにその時代にあった生の声を伝えて、意見は言わない。ああでもないこうでもないって言わない、これが素晴らしい。

私は家庭教師をしているが、教えるというより一緒に学ぼうという感覚ですると、子どもたちに反応がある。「そういう人間っておもしぇなあ」と思って、そこに関心を持っている。

今日も話を聞いていて、グリム童話でも、アンデルセンでも、お伽噺の桃太郎でも、いろんな童話がある。なぜかというと、教訓として子どもたちに教える。文字が普及しないときに口で伝える、民話を聞く。それがとても面白いの。ただそのまま言っても伝わらないから、おもしろおかしく覚えてもらって、教訓にしてもらおうとする、それがビンビン伝わる。

むかしの先輩たちがいろいろ工夫して子孫に伝えようとする。実体験に基づき、言い伝えとして教え、聞かせて。それについて人間関係というか、時代背景を考えることは素晴らしいと思った。

それから、まず最初に声を聞くことからスタートすることは素晴らしく、賛同したい。そして、こういう輪を広げてほしい。我々だけじゃなくて若い方に対しても広げてほしい。一緒に広げていきたいと思う。

【人に寄り添うキツネ火】

◆ キツネ火は、遠くに見えても、本体のキツネはすぐ足元にいるというのを聞いて、私は意外に思った。その話にかかわって、お聞きした話が一つある。

鬼首(おにこうべ)(現大崎市鳴子温泉)で、ある嫁がとても辛くて、赤ん坊をおんぶして家を出ようと、真っ暗な山道を逃げて帰った。すると自分の足元をぽっと点してくれるものがあった。なにかと思ったら、それはキツネだった。だから、キツネ火は遠くに見えても、自分の足元にあるんだと、その話をしてくれた人が教えた。

そういう現実のとても辛いことを、じつはキツネに寄せて話していて、そのようにキツネに託して語り伝えていくところが、心に残った。

【つき子さんの語りの不可思議さ―日常と背中合わせの物語世界】

◆[清水チナツ:元メディアテーク勤務]久々につき子さんの映像を見ると、お会いして目の前で聞かせてもらっていたときのことを思い出す。つき子さんの語りのすごく不思議なところは、他の語り手は、「むかしむかし」とか、「ここからお話に入ります」という合図があって、お話の世界に入っていき、終わりも結末の言葉が来て、お話が終わる。ただつき子さんの語りで、ほんとに毎回不思議だったのは、最近あったこととか、付き合いのあった人のこととか、世間話を聞いていると、いつの間にかお話の世界に入っていき、現実との境がいつもわからなくなったまま、私たちもなんか狐につままれたような気持ちで終わる。その感じがいつも印象的だったなと思い出した。

とくにジャムパンの袋といったときの衝撃を、私も覚えていて、昔話を聞いてるような心持ちで聞いていたら、いきなりジャムパンとか懐中電灯とか、いまの私たちが身近に知っているものが、ぽっと出てくる。そんなことからお話は、どこか離れた別の世界にあるのでなく、本当に現実と地続きで、つい身近なところにもお話は転がっているものなんだなと、淡々と語るつき子さんの表情を見ながらあらためて思い出した。

◆ [小田嶋 利江:民話 声の図書室]今言っていただいたこと、現実の話をしていながら、暮らしの語りをしていながら、それがいつの間にか物語、お話の世界になっていく。現実のキツネが、キツネのお話の世界に繋がっている。つまり、日常の暮らしの話、よもやま話をしている中で、何かふわっとこう、そこに物語が浮かび上がってくる。そういう感覚が、つき子さんの持ち味で、それをこのDVDの映像で記録することを目指したので、もしそれが感じられたなら、それは凄く嬉しいことだと思う。

◆ [寺嶋 大輔:民話 声の図書室]先ほど、そちらの方が触れた、ウクライナの詩人とロバート キャンベルさんの催し、じつは僕も先月メディアテークで開かれたときに参加した。ウクライナの詩人が、戦争の中にくらすウクライナの人たちにインタビューして、本を出版し、そのことで訪日した。その本は『戦争語彙集』というタイトルで、日常的な言葉の数々が、戦争を節目にその意味が変わっていく、そこに焦点を置いて話し合いがなされた。

それと今日の催しと重ねて考えると、キツネの昔話の中に出てくる言葉も、まさに現代の日常と民話の世界の間で、その言葉の定義が、がらっと変わっているんだなと考えた。

【升沢という土地の厳しさと人の豊かさ】

◆ つき子さんの土地の言葉の語り口は、聞いていると心がホッコリする。何十年か前の升沢は、本当に冬の大雪で特に厳しい生活だろうと思う。今日の「薬屋さんとキツネ」のお話で、キツネが手を叩いて笑ってたり、つき子さんが、「畑に来(こ)ねぇでね」とか「こんにちわ」って話しかける話とか、景色が目に浮かぶようで、厳しい生活の中にも豊かさとか愉快さがあるし、近所の人たちとおしゃべりしている様子が感じられる。すごく尊くて、素晴らしいところだと感じた。

◆ [山田 裕子:民話 声の図書室]升沢の集落はいまはなく、つき子さんが二〇一九年に亡くなられて四年たつ。つき子さんは、大勢の前で語ることは、なさらない方だったが、そのように感じてもらえたら、つき子さんもすごく喜んでいらっしゃると思う。

【つき子さんの語りの世界と『遠野物語』】

◆ [島津 信子:民話 声の図書室]先日、『遠野物語』を読んでいて、「この升沢とつき子さんの話は『遠野物語』の世界そのままでは」と思った。直接キツネに話しかけたり、すごく重なるところがある。

【語り手の世界を見出し受け止める力】

◆ [島津 信子:民話 声の図書室]聞き手にそういつき子さんの話を受け止める力があるから、つき子さんの語りとなり、このDVDになったのだと思う。私が升沢に初めて採訪に行ったときは、全然話らしい話が聞けなくて、ちょっとがっかりしながら帰ってきた。でもそれはそこに話がないのではなく、受け止める力があり、感じる心があれば、現実の今ここの場所にだって、そういう世界は見えてくるのかなと感じている。だから、なにか特別な世界と受け止めるのでなく、隠れた話を受け止める気持ちを持っていきたい。つき子さんのDVDを視聴し、お話を聞いてそのように感じたので、みなさんの考えも聞きたいと思った。

ロングレポートはこちら↓

2023年度「小さなゆうわ座」詳細レポート(文字起こし)(PDFファイル)

―――――――

―――――――