2023

03 02

メディアテーク開館

仙台市民図書館開館

報告 2025年05月31日更新

【レポート】小さなゆうわ座 海と暮らしてきた人たちの話 ー寒風沢島の「古げたのおばけ」から考えるー

■日時 2025年2月15日(土)13:30-15:30

■会場 せんだいメディアテーク7f スタジオa

■主催 せんだいメディアテーク、みやぎ民話の会「民話 声の図書室」プロジェクトチーム

(参考 https://www.smt.jp/projects/minwa/2021/12/10-1.html )

進行 小田嶋 利江(みやぎ民話の会「民話声の図書室」プロジェクトチーム)

【〈みやぎ民話の会〉と〈民話 声の図書室〉】 〈みやぎ民話の会〉は、一九七五年ころから宮城県内や、東北各地の山や海や里を訪ね、その土地に生きる人達から民話を聞いて記録してきた。二〇一一年の大地震と大津波の後に、地震と津波の体験を語るつどい〈第七回みやぎ民話の学校〉を開き、その記録活動をきっかけとして、せんだいメディアテークという文化施設との出会いの機会を得た。その後その二者が協働で映像・音声による民話記録を続けてきた。

その活動の全体を〈民話 声の図書室〉と名付け、いくつかの企画を形にしてきた。その柱の一つが、民話の語りを、一つ一つの話だけではない聞き語る語りの場そのままを映像に記録しようとする、語りのDVD制作であった。いままでさまざまな語り手の語りを映像として記録し、現在語り手延べ13名、DVD40巻に達し、二階の映像音響ライブラリーで、視聴や貸出しができる。

【くらしに根差した語り手の記録】 震災後に語りの映像を撮り始めたころは、きっちりとした輪郭のある、起承転結のある物語としての民話を、数十話から数百話までも語ることができる優れた伝承の語り手が何人か存命で、そうした語りの映像を撮っていた。だが年を経るに従い、そうした語り手が減っていった。ただ、多数の話は語れないが、それぞれの土地に生きてきて、土地に根ざし暮らしに根ざした話を語られる語り手の方はいまもおられる。いまはそうした語り手から、暮らしの語りも含めて語りを聞き、映像として記録している。今日はそういう映像の一つを見ていただこうと思う。

【〈民話 ゆうわ座〉のあゆみ】 〈民話 声の図書室〉の活動の一つに〈民話 ゆうわ座〉という催しがある。これは、民話の語り手を訪ねる〈採訪〉の現場で、その聞き語りの中で問いかけられた問題を提示し、記録してきた民話の音声映像を参加者全員で視聴しつつ、みなで考えてみようという催しである。

これまで、「カチカチ山」「笠地蔵」「食わず女房」などのよく知られた話を取り上げたり、民話の中の「子のない年寄りたち」とか、民話の中の「子どもたち」とか、民話の中によく登場してくる者たちを取り上げたりして、みなさんと考えてきた。

【〈小さなゆうわ座〉をひらく】 このように〈民話ゆうわ座〉は、民話についての深くて大きな問いを投げかけてきた。その問いかけを受け継ぎつつも、今も伝承されている土地に根付いた小さな話、もっと身近な手元足元の小さな話にも目を凝らして、土地の歴史や暮らしとともに生きてきた話たちを、みなさんと一緒に考えてみたいと願い、〈小さなゆうわ座〉と名をあらためて、つどいの場を開くことにした。

昨年度の〈小さなゆうわ座〉第一回は、山と生きてきた曽根つき子さんのきつね話をみなさんと視聴し、その不思議な世界を味わった。今回第二回は、島に生まれ、島で生きてきた土見壽郎さんの語りを視聴して、海とくらしてきた人たちの話がどんなふうに島のくらしとともにあったか、みなさんと考えたいと思っている。

【寒風沢島と土見壽郎さんと「古げたのお化け」】 土見さんは、松島湾に浮かぶたくさんの島々からなる浦戸諸島のうち、一番大きな寒風沢島の生まれである。まず、その寒風沢島に伝わる『古げたのお化け』という民話を、土見さんの語りで聞いてみたい。

語り 土見 壽郎

聞き手 山田 裕子(みやぎ民話の会「民話 声の図書室」プロジェクトチーム)

* * * 以下映像上映 * * *

古下駄のお化け

焼き供養

[『民話 声の図書室 塩竃市浦戸寒風沢の土見壽郎の語り(2)』より]

* * * 以上映像上映 * * *

「古下駄のお化け」という民話は、放置され捨てられた古物が化けて出るという、日本全国によく見られる話だが、ここでは現実にあった寒風沢島の元屋敷という集落の話として語られている。このお話と土地の歴史との結びつきを考えるために、語り手の土見さんと寒風沢島について、山田裕子が解説する。

解説 山田 裕子(みやぎ民話の会「民話声の図書室」プロジェクトチーム)

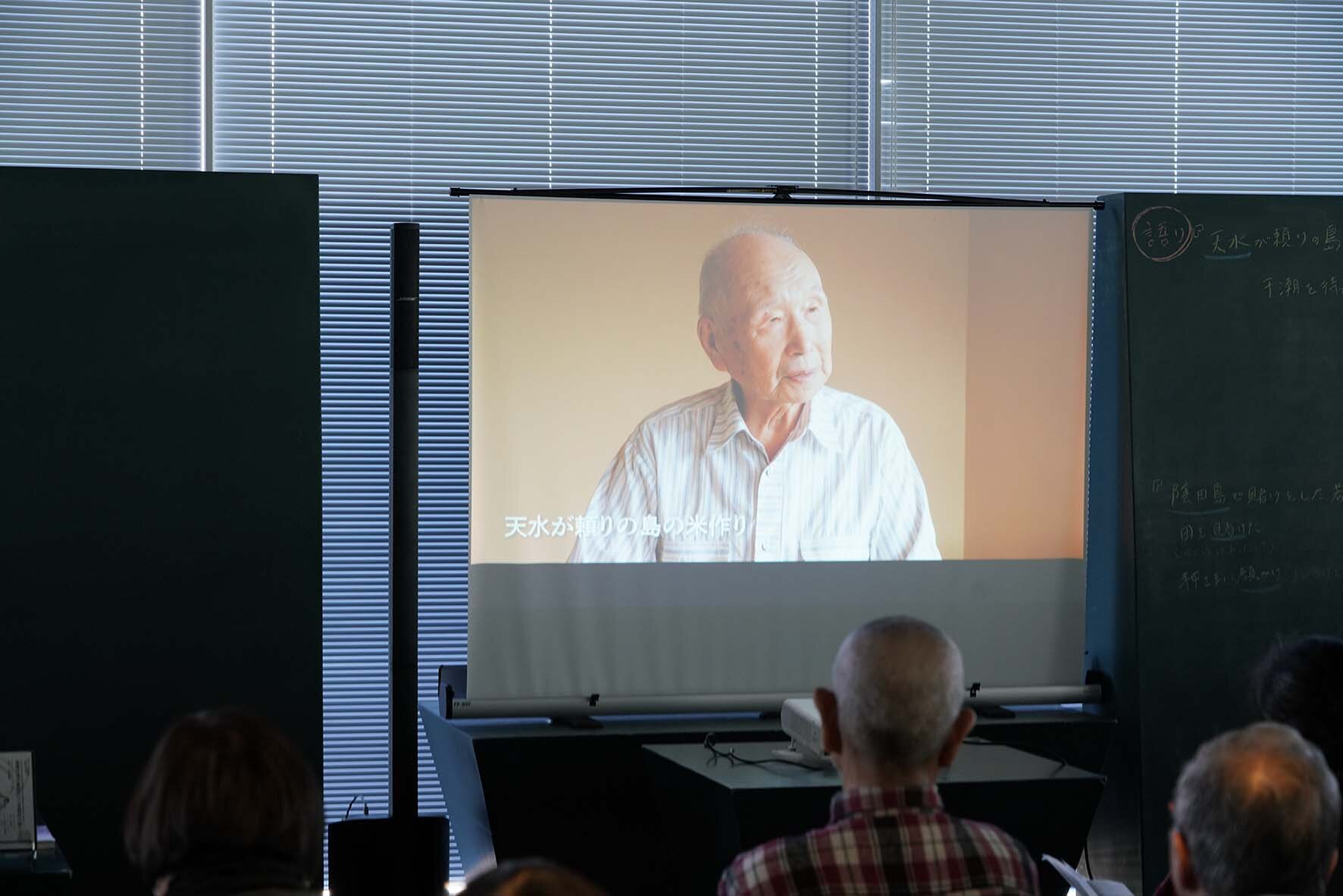

土見さんは大正十四年(1925)生まれで、撮影時は九十三歳。

【浦戸諸島の寒風沢島と津波】 塩竈市の浦戸諸島は、松島湾の中にある島々である。三百ほどの大小の島々があるなか、人が住んでいる島は四つ。桂島、野々島、寒風沢島、朴島で、そのうち一番大きな島が寒風沢島。

浦戸諸島は松島湾を塞ぐような位置にあり、それを松島湾の表戸に見立てて、「浦戸」と名付ける。二〇一一年の震災時は、太平洋沿岸の各浜はおびただしい被害を受けたが、浦戸の島々があったために松島湾内の塩釜、松島の町は比較的被害が小さかった。だが戸の役目をした浦戸の島々は、大きな被害があり、ことに寒風沢島は外洋に面していて面積も大きく、甚大な被害を受けた。

【土見壽郎さんのこと】 土見壽郎さんは、大正十四年(一九二五)、寒風沢島に生まれる。生家は代々島で米作りをしてきた農家で、父「東一(とういち)」さんは、塩釜市で一番広い田んぼを耕していた。そのため、父母は朝晩休まず働き、夜中も働く父は「夜中の東(とう)一(いっ)つぁん」という呼び名まであったという。そんな父母のもと、壽郎さんは十一人兄弟の次男として生まれた。

次男として家督は継がないものと思っていたが、五つ離れた長兄が出征戦死したため、壽郎さんは尋常高等小学校を卒業した十五歳のときに、家業の農業に就いて鍬頭(くわがしら)(家内の農作業において指揮差配に当たる者)となる。鍬頭として田畑の仕事のほか、田植え稲刈りのときの人手の差配まで担った。

【海の仕事と田の仕事】 田の仕事とともに、ワカメ採り、アサリ掻きなどの海の仕事も、木造船を操ってこなした。

島での田仕事は、島特有の苦労があり、とくに天水(雨水)だけが頼りという水の苦労は並大抵ではなかったという。

【三度の津波】 壽郎さんは生涯に三度、大きな津波を体験している。

昭和八年(1933)の三陸大津波のときは小学校二年生で、家の内にも津波が入ったが、大きな被害はなく、田んぼは被害をまぬかれた。

昭和三十五年(1960)のチリ地震津波のときは、田んぼに穴があくという大きな被害が出た。

最後が今回の平成二十三年(2011)の大津波で、壽郎さんは「今回の津波はもうなにもかも持っていった、隅から隅まで全部持ってった」という。そのとき壽郎さんは八十五歳、その年も田んぼ仕事を始めようと準備をされていた。被災の十日後、壽郎さんは島を離れて塩竈市内に移られた。

今日視聴する映像は、今回の大地震大津波で家も田も流されて、島を離れて対岸の塩釜市に移転してから七年後に撮られたものである。

【民謡と民話を支えに】 塩竃に移住後の「心のささえ」を問うと、壽郎さんは、若いころから好きだった「民謡」と、のちに知った「民話」が心の支えであり励みだったという。壽郎さんは張りのある声の民謡の歌い手であった。民話を語り始めたのは、七十歳過ぎに小学校の先生から、島を訪れる子どもたちに島の民話を語ってほしいと頼まれたことがきっかけだった。幼いころ家や地域で聞いていたが、たしかな記憶ではないので、人に聞いたり調べたりして語り始めた。ただ「古げたのお化け」は、幼いころに聞いて記憶に残っていた話だという。

壽郎さんに最後にお会いしたのは、昨年の九月終わりだった。会の仲間三人で訪ね、再会を約して辞去したが、壽郎さんは十一月に逝去された。

【慶長津波と元屋敷浜と焼き供養】 「古下駄のお化け」の民話の舞台として、お化けが現れるのは寒風沢島の要(よう)の浜、元屋敷浜の隣の浜である。かつて寒風沢の集落は元屋敷浜にあり、慶長津波[慶長十六年(1611)に三陸沿岸を襲った地震津波]の被害を受けて現在の寒風沢水道の側に移ったという。『古下駄のお化け』の民話は、かつて元屋敷に集落があったころ、古下駄や古合羽など古物、打ち捨てられた物が歌い踊る話であり、そのうち捨てられた古物を焼いて鎮めることを「焼き供養」という。

【寒風沢島の歴史】 寒風沢島は、たいへん江戸時代に栄えた港であった。塩釜の港の水深が浅く大きな船が着岸できなかったため、寒風沢島と野々島の間の寒風沢水道が大型船の港として石巻の港に並ぶほど繁栄した。寒風沢島の日和山の下の岸壁には、伊達藩と幕府の直轄地で収穫された米を積んで回漕する何艘もの千石船が発着していた。

寒風沢水道の日和山にある「方位石」は、港の賑わいを今に伝える。日和山は船の出港にあたり、天気・風向・方角を見る山で、方位石は円形の石面に方角を十二支で示している、その方位石の右手に、縄で縛られた地蔵があり、「縛り地蔵」と呼ばれる。かつて港には遊郭があり、その女性たちがなじみの船乗りの船出を遅らせようと、地蔵を縛って悪天の願をかけ、かなうと縄を解いたという。

語り 土見 壽郎

聞き手・解説 山田 裕子(みやぎ民話の会「民話 声の図書室」プロジェクトチーム)

* * * 以下映像上映 * * *

慶長津波で集落が元屋敷から移る

[『民話 声の図書室 塩竃市浦戸寒風沢の土見壽郎の語り』より(2)]

* * * 以上映像上映 * * *

【慶長地震津波と元屋敷】 元屋敷にあった寒風沢の集落は、慶長の津波の被害を受け、寒風沢水道の側に移転する。移転した家々は、海のすぐ際に軒を連ねていた。元屋敷には田んぼが残り、ずっと使い続けられた。

【チリ地震津波】 チリ地震津波のときは、家屋敷にはさほどの被害はなかったが、田んぼの方は大きな被害が出た。チリ地震津波の碑が一軒の家もない元屋敷浜に建っている。土見さんによれば、碑を元屋敷側に建てるか、今の集落側に建てるか、意見が分かれたが、現実に津波が襲来した場所が大事だとして元屋敷に建てたという。この碑は、チリ地震津波だけではなく、慶長津波を含むこれまでの津波の重さをもあわせて想わせる。

【チリ地震津波後の水田復旧】 チリ地震津波までは元屋敷の堤防は、少し土を盛って木を植えた自然堤防だった。チリ地震津波はすべての田んぼをえぐりとり、崖を四メートル上(のぼ)ったという。被害の大きさに田んぼの復旧をみながあきらめかけたとき、壽郎さんは「島で一番田んぼを作っている者として自分が頑張らなくてどうする」と考え、みんなに呼び掛け、先頭に立って県に働きかけて、堤防を造ったという。

「古下駄のお化け」の舞台、元屋敷は、慶長津波で家が全部流された土地だった。家々が流されてあとかたもなくなってから、かつて集落があったころの話として、捨てられ放っておかれた古物たちが化けて歌い踊るというのが、「古下駄のお化け」の話だった。その伝承の姿は土地の記憶と深いところで重なっているように思われる。[進行 小田嶋利江]

【「古下駄のお化け」について】

◆ 古下駄はなんて叫んでいる? 「腹痛ぇ」?

--「鼻痛ぇ」「鼻痛ぇ」と、古下駄が叫んでいる。捨てられた古下駄の鼻緒の部分が割れているのを、鼻が欠けた下駄の化け物に見立てている。

◆ 不思議に思うのだが、三度の大きな津波、慶長も含めると四度も津波被害を受けた。そこで伝承されてきた話が、津波そのものにかかわる話ではなく、なぜ「古下駄のお化け」なんだろうか。

--[小田嶋 利江:民話 声の図書室]事実としての津波そのものの伝承は、口伝えに伝承されてはいる。慶長津波で元屋敷浜の集落が流されて今の場所に移転したとか、チリ地震津波の時はどうだったとか、確かに津波は何回となく襲来し、そのいくつもの記憶が積み重なって伝承されている。そうした事実の記憶とともに、その捨てられたものの叫びとか、踊り狂う姿とか、それらをきれいに焼いて成仏させるとか、そうしたお話も伝えられることになんらかの意味があって、とても不思議なことと私も思う。

語り 土見 壽郎

聞き手・解説 山田 裕子(みやぎ民話の会「民話 声の図書室」プロジェクトチーム)

* * * 以下映像上映 * * *

陰田島で賭けをした若(わけ)ぇ者

[『民話 声の図書室 塩竃市浦戸寒風沢の土見壽郎の語り(1)』より]

* * * 以上映像上映 * * *

【島の田作り】 陰田島は、船が寒風沢水道に入るときの目印となる島という。島の崖を登ることで賭けをした話だが、その賭けたものが田んぼだということで、島の人々にとって田んぼがいかに大切なものかがわかる。少しでも平らな土地があれば田んぼを作り、陸からの道路が無く海から船でなければ行けないような砂浜にも、石垣を組んで田んぼを作ったという。そうした田んぼの跡が今も残っている。壽郎さんも元屋敷以外にも田んぼを作っていて、奥様と二人連れで船で通って田仕事をしていたという。

【陰田島と島のくらし】 陰田島は、島の人たちのくらしにとっても大事な島であった。島の周囲は良い漁場で、島を目指して往復する舟競争は、若者たちが楽しみにした行事になっていた。戦後、壽郎さんも参加して一等になり、仲間から「おめぇ、やっぱり島で一番米食ってるからな」と言われたとか。

そのように、なによりも大切な島の田んぼでの米作りをめぐって、たいへんな苦労があり、とくに天からの雨水だけを頼りに米を作るのがどれほどの苦労だったかを、壽郎さんは語っている。

* * * 以下映像上映 * * *

天水が頼りの米作り

干潮を待って田の水を排水する

[『民話 声の図書室 塩竃市浦戸寒風沢の土見壽郎の語り(1)』より]

* * * 以上映像上映 * * *

【島ならではの田仕事の苦労】 元屋敷の水田地域には、広々とした田んぼ越しに青い海が見える風景が広がっていた。島の田仕事の苦労は、天水を待つだけではなく、海水面と田の水位との高低差がないため、海の干潮を待って田の水を排水しなければならず、田の水管理には島ならではの苦労があった。

【震災後の水田】 震災後、復興事業で元屋敷の水田が復興され、二〇一七年ころは、広々とした水田に稲が成長していた。十五歳から七十年間、八十五歳まで米を作り続けられた壽郎さんは、震災後米作りをやめられてからも、田仕事を夢に見ては、「ああ、もう米作んなくてよかったんだ」とほっとするという。現在、寒風沢元屋敷の田んぼは、ごく数人の方のみが稲作りをされていて、多くの田んぼは草地になっている。

最後に、震災後のくらしについて語られている土見さんの映像を視聴する。

* * * 以下映像上映 * * *

海と暮らしてきた島で海が見えない

[『民話 声の図書室 塩竃市浦戸寒風沢の土見壽郎の語り(2)』より]

* * * 以上映像上映 * * *

【城壁のような堤防】 震災後新しく造られた堤防を、「城壁」と壽郎さんは語っている。

先日、今も寒風沢島にくらしておられる島津区長さんにお話をお聞きした。震災前、島津さんの家は土見さんの家の一軒おいて隣だったが、元屋敷の田んぼの並びも同じだったという。島津さんによれば、震災後の高い堤防については、島の人々も反対したが、寒風沢島のみ津波の犠牲者を出したため、「人の命がなにより大事」と言われ、泣く泣く了解したのだという。

【島のくらしの思い出】 壽郎さんは八十五歳から短歌を作り始め、地元の会誌にしきりに投稿している。そのなかから三首を資料に紹介している。壽郎さんの島への思いがあらわれた歌なので、そのうち一首を詠みたい。

思い出す くらしを支えし 米作り

汗をふきふき 田の草とりを

今回は「古下駄のお化け」の話を入り口にして、寒風沢に伝わる民話とくらしの話を、土見さんの語りで聞いていただいた。土見さん自身は小さいころから聞いて、よく覚えている話だという。

最初はこの「古下駄のお化け」を他にもあるおもしろい話だと思っていた。だが、土見さんの島での米作りの苦労話、本屋敷の話を聞いているうち、「古下駄のお化け」のお話が全く違う意味を、教えられたように思う。

【島の水田と稲作り】

◆ [土見正昭さん:土見壽郎さんの長男]寒風沢島は思いのほか田んぼが多い。浦戸の島の海岸線は出入りが多く複雑だが、海岸の平坦なところはすべて田んぼが作られていた。今は。もうほとんど稲作りは行われていない。また陸路はなくて船でしか行けないところも多い。寒風沢の田んぼを所有しているのが、寒風沢島の人だけでもない。船でしか行けないところに田んぼを作り、船に乗って田仕事に行き、刈り取った稲を船に積んで運んでいたのを記憶している。(地図を示しながら位置を確認)

土見家の田んぼは、二町歩ほどあった。いまは元屋敷の水田は耕作者が無くてほとんど草地になっている。塩竃市内には田畑自体が少なく、土見家が塩竃市で唯一の専業農家だったという。

震災の時津波が堤防を越えてストンと田んぼに落ち、堤防の内側に大きな穴が開いた。

◆ 今も数名の方が元屋敷の田んぼを耕して、ササニシキを作り、それを酒米として、塩釜の佐浦酒造に依頼して「寒風沢」という清酒を作っている。

◆ 昨晩NHKのBSで、寒風沢で民宿を営みながら田んぼを作っている外川さんが丹念に紹介されていた。ここでの稲作りの方法で特異なのは、稲刈りの時まで水田の水が張られていることだという。その理由としてあげられていたのは、一つは入ってきやすい海水の塩分を薄めるためと、もう一つは水源のない島では田んぼそのものが水源、貯水池ということ。今日の話を聞いていて思ったのだが、こうした独特の田仕事の方法に変わったのは、震災の後からではないか。

◆ 私は塩釜の災害公営住宅でサロンを主宰していて、土見さんとずっと関わっていた。(中略)寒風沢の田んぼについて、土見さんは鍬を使わず、すべてスコップを使ったというが、ご自身はがっちりした手をされている。いま土見さんの田んぼは、民宿を経営している外川さんが、引き継いで作っておられる。民宿外川屋さんに泊まると土見さんの田んぼのお米が食べられる。(後略)

◆[小田嶋 利江:民話 声の図書室]島というとおもに海の仕事をイメージするが、その海の干満にしたがいながら、海とかかわりながら、大変苦労されながら田んぼを作り、米を作り続けてこられたことが、土見さんの語りから見えてくる。

また、島の人々にとって、海が見えるということがなによりも大切なことだとわかる。

【島の水源と水田】

◆[鈴木宏明さん:野々島在住]私は寒風沢島の 隣の野々島に住んでおり、土見壽郎さんとも懇意にしていた。それで、浦戸諸島には地下水脈がなく、いくらボーリングしても水が湧いてこない。各家では飲み水のため井戸を掘っているが、湧きが悪い所は少し余分に汲み上げると、次の日まで回復が難しい。一方水がよく湧く井戸の家では、その井戸水で淹れたお茶が少し塩辛い。そうした事情で、田んぼは始終天水頼りで、とにかく雨が降らないと田植えもできないような地域だった。だからこそ専業農家の土見壽郎さんは、寝ても覚めても「雨が降らないか」と夢にまで見たというのは、とてもよくわかる。

それが昭和三十年代後半になってから、海苔の産業が浦戸全体で盛んになってきた。海苔作りは大量の水を使う。そのため、当時国などに働きかけ、海底に水道管を通し、塩竃市から水道を引いて海苔を作っていた。

そういうふうにして父祖たちが苦労して、あちこちの入り江に田んぼを作った。しかし昭和四十年代に米が余る時代になり、減反政策によって田んぼを放棄する人が多くなり、結局田んぼを作るよりも、海からの恵みで得たものをお金に変えることの方が高率よくなってしまった。

【寒風沢島・野々島と堤防】

◆ [山田 裕子:民話 声の図書室]鈴木宏明さんはいまも野々島に暮らしている。野々島は松島湾のカキ養殖発祥の島で、それを復興したいとカキづくりをされていた。いまも浦戸のために人を呼ぶ活動を続けている。去年から、宏明さんの伝承と暮らしのお話を記録している。完成したらみなさんに見ていただく機会があればいいと思う。

◆ [鈴木宏明さん:野々島在住]私も若い時は島の外にも出たが、父母が海の仕事で疲れてるという知らせがあり、島に戻ってから、だんだんだんだん島の良さに気づき、日本三景の一つで美しい土地だと気がついたのは、五十過ぎだった。いまは夫婦二人で、自然の中でとても楽しんで生活している。

震災後、寒風沢島に城壁のような堤防ができたことを、島津区長さんはとても悩んだという。野々島の人々は、高い堤防は要らないと、みんなで最後まで反対した。今生きてる人々の総意であり、数百年後の人々には、石碑に書いて残しておくからと、最後の最後まで反対した。でも寒風沢島は三名の方が犠牲になったことから、島津区長は苦渋の決断を下したのだと思っている。

みなさんもよかったら浦戸に遊びにきてほしい。

【寒風沢島における「古下駄のお化け」】

◆[北村 規子:日本民話の会・みやぎ民話の会]最初「古下駄のお化け」の話は、古い道具を大切にし無駄にしないという話なのかと思っていた。だが、津波で流された元屋敷での話ということを聞いて、気仙沼のリアスアーク美術館の展示を思い出した。そこでは、津波の瓦礫を瓦礫と呼ばずに「被災物」と呼んでいる。そこから、古下駄や古合羽は、単に古いものではなく、津波で打ち上げられたり、屋敷を引き上げるときに置いて行ったり、亡くなられた人の持ち物だったり、津波の歴史の中で残されたものだったのではないか。それを焼いて供養するのは、津波で亡くなられた方、悲しむ方の想いを天に届けるという意味があったのではないか。そんなふうに考えた。

◆[小田嶋 利江:民話 声の図書室]「古下駄のお化け」というよく聞く話が、特定の土地に根付くことの意味、考え方を示していたただいたと思う。

【「城壁」のような堤防】

◆[島津 信子:民話声の図書室]土見さんの語りから、島での米作りの大変さを実感した。震災後に寒風沢島に行ったときは、田んぼの復元工事をしており、人々が島を離れるなか、これからの新しい田んぼはNPO法人の若者たちが担っていくと聞いた。先日寒風沢島を訪ねると、広々とした田んぼのほとんどは、葦などの高い草が生い茂る草原で、一部の区画のみが水田になっていた。

土見さんが新しい堤防に対して「城壁」という言葉を使っておられたことが、心に刺さる。堤防や田んぼの復興が、土地にくらしてきた人たちの外側で進んでいるのではないか。「古下駄のお化け」の焼き供養とは、なにを供養しているのか、そこまで思いを巡らせて、復興にかかわってくれたらなと思う。

◆ 土見さんの城壁というその言葉には、いろいろな想いが込められているかと思う。私の故郷のある気仙郡も、明治の津波の被害を受けた。根先という岬から青松島と椿島が海の方の門のように並んで洋上に見えるのだが、地震後に沖を見ていると海の水がすっかり無くなったという。地域の人が「海の水無くなった」と大騒ぎしていると、間もなく大きな津波が押し寄せてきた。当時と異なり、今はテレビ・ラジオ・スマホなど、さまざまな方法で情報が届く。命を守るために逃げることがどんなに大切か。ただ物理的施設を作って海の廻りをめぐらしてしまうことで本当にいいのか? そんな複雑な思いで暮らしてこられた、そうした土見さんのさまざまな思いをこめた言葉が「城壁」なのではないか。

◆[鈴木宏明さん]私も若い時は島の外にも出たが、父母が海の仕事で疲れてるという知らせがあり、島に戻ってから、だんだんだんだん島の良さに気づき、日本三景の一つで美しい土地だと気がついたのは、五十を過ぎだった。いまは夫婦二人で、自然の中でとても楽しんで生活している。

震災後、寒風沢島に城壁のような堤防ができたことを、島津区長さんはとても悩んだという。野々島の人々は、高い堤防は要らないと、みんなで最後まで反対した。今生きてる人々の総意であり、数百年後の人々には、石碑に書いて残しておくからと、最後の最後まで反対した。でも寒風沢島は三名の方が犠牲になったことから、島津区長は苦渋の決断を下したのだと思っている。

みなさんもよかったら浦戸に遊びにいらしてください。

【土見さんの生涯と人柄】

◆ 私は塩釜の災害公営住宅でサロンを主宰していて、土見さんとずっと関わっていた。よく お願いすると、いろんな民話を語ってくださるので、「土見さんの民話を聞く会」を開いた。多くの方が来てくれて、とても好評だった。もう一回やりたいと思っているとき、去年の十一月二十日に満九十九歳で亡くなられた。(中略) 私は災害被災者支援事業をやって十四年になるが、土見さんとずっと関わってきた。来月三月六日に寒風沢に行くが、今日の話を是非寒風沢の方にお伝えしたい。

◆[長須賀 直子:みやぎ民話の会]私も山田さんたちと土見さんをお訪ねして、たくさんお話を聞いた。今日の映像を見てとても懐かしかった。土見さんは、少年のころから鍬頭として懸命に田仕事をし、出征して苦労してと、いろいろな話を聞き、どんなに懸命に生きてこられたことかと思った。土見さんにとって、海と田んぼがとても大事なものだった。人が海辺に行こうとするのは、母の胎内で聞く音が海の音と同じで心が落ち着くからだというけれど、海の産物を恵んでくれるからだけではなく、人間にとっても海はなくてはならないものだと思う。「城壁」という言葉には、そういう重みがあるのではないか。

◆[山田 裕子:民話 声の図書室]最後に土見さんのことを一言だけお話ししたいと思う。田んぼの仕事はとても大変だったので、土見さんは自分は五十歳ぐらいまで生きられるか分からないと思った。また大正十四年(一九二五)生れの土見さんは、本来二十歳招集のところを、昭和十九年(一九四四)の夏に十九歳で招集され、中国に出征して敗戦後も八路軍と戦うことになって、もう自分は助からないと思ったという。なんとか帰国したときは、六五キロあった体重が四八キロになり、まさに骨と皮ばかりになっていた。そんな苦難をくぐってきた土見さんだが、お会いして語りを聞いていて、悲嘆にくれるということはまったくなかった。最後にお会いした時も、今楽しいこと、これからやりたいことを、凛とした姿勢で語っておられた。土見さんも今日はいらっしゃっていて、長男の方や須々木さんなどの島の方、縁のある方々がいらっしゃて、語りに聞き入ってくださることを、喜んでくださっていると思う。

今日は県内外からたくさんの方に参加いただき、まことにありがとうございました。

◆[小田嶋 利江:民話 声の図書室]土見さんという素晴らしいお人柄とその暮らしとそのお話が、ほんとうに一体のものだと感じられた語りであったと思う。これで今回の〈小さなゆうわ座〉を終わらせていただくが、最後に土見さんの『塩竈甚句』の歌を聞きながら、見ながら終わりにしたい。

◆[山田 裕子:民話 声の図書室]じつは土見さんは、東北放送の大会賞をもらう程の民謡の歌い手だった。

―以上―

当日のグラフィック(クリックすると拡大します)

ロングレポートはこちら↓

2024年度小さなゆうわ座ロングレポート(文字起こし)(PDFファイル)

2024年度小さなゆうわ座チラシ(PDFファイル)

―――――――

▼これまでに行った「民話ゆうわ座・小さなゆうわ座」のレポートをお読み頂けます。